マンションでトイレをリフォームする前に確認すること|管理規約・配管の制約と対策

「我が家のトイレも、そろそろ新しくしたいな…」とお考えのマンションにお住まいのあなたへ。デザイン性の高いタンクレストイレや、掃除がしやすい最新モデルへのリフォームは、日々の暮らしを快適にする素晴らしい投資です。しかし、マンションのトイレリフォームは、戸建て住宅とは異なる「特有のルール」や「制約」が存在することをご存知でしょうか?

「管理規約って何を確認すればいいの?」「うちのマンションでもタンクレストイレは設置できる?」「工事中の騒音でご近所トラブルになったらどうしよう…」

このような不安や疑問から、リフォームに踏み切れない方も少なくありません。マンションは、多くの人が共同で暮らす「集合住宅」。そのため、自分だけの判断で自由にリフォームを進めることはできず、事前に確認すべき多くのチェックポイントがあります。

この記事では、マンションのトイレリフォームで失敗しないために、必ず知っておくべき「管理規約の確認方法」から「配管や排水の制約」、「近隣トラブルの回避策」まで、専門家の視点から徹底的に解説します。これからご紹介するポイントを一つひとつ押さえていけば、安心して理想のトイレ空間を実現できます。ぜひ最後までお読みいただき、後悔のないトイレリフォーム計画にお役立てください。

この記事で得れること

✓ マンションのトイレリフォームについての基礎知識

✓ マンションのトイレリフォームのポイント

この記事の内容が少しでも参考になれば幸いです(^^)/

- 1. 1. はじめに:マンションリフォームが戸建てと違う理由

- 2. 2. 管理規約・管理組合への申請(必須チェック)

- 2.1. 2-1. 管理規約でよく見る禁止事項・届出が必要な工事例(床材・給排水・換気)

- 2.1.1. ■ 床材の制限

- 2.1.2. ■ 給排水管の変更

- 2.1.3. ■ 電気・換気設備の変更

- 2.1.4. ■ その他

- 2.2. 2-2. 申請フローと必要書類(申請書・工事仕様書・施工者の保険証明など)

- 2.3. 2-3. 承認が下りるまでの期間と承認が下りない場合の対処法

- 3. 3. 配管・排水・換気の制約を確認する方法

- 3.1. 3-1. マンションの配管種類(共用立管・専有部分の給水給湯管)と注意点

- 3.2. 3-2. 排水勾配・逆流対策・床下点検口の有無を確認する方法(写真や図で説明推奨)

- 3.3. 3-3. 換気(窓・換気扇)や給排気スペースの確認ポイント

- 4. 4. 工事の際に起こりやすいマンション特有のトラブルと対策

- 4.1. 4-1. 工事音・振動による近隣クレーム対策(作業時間・養生・事前挨拶)

- 4.2. 4-2. 共用部(廊下・EV)の通行規制・養生ルールの確認

- 4.3. 4-3. 配管損傷や周辺住戸への影響があった場合の責任範囲と保険の確認

- 5. 5. 便器・タンク・ウォシュレット交換での「できること/できないこと」

- 5.1. 5-1. タンク式→タンクレスタイプへの換装は可能か(配管・電源・排水条件)

- 5.1.1. ■ 水圧の条件

- 5.1.2. ■ 排水管の位置と種類

- 5.1.3. ■ 電源の確保

- 5.2. 5-2. 温水便座(ウォシュレット)設置時の電源確保と防水対策

- 5.3. 5-3. 床材・壁の仕上げ変更で注意すること

- 6. 6. マンションで多い「床・段差・防水」の問題と最適解

- 6.1.1. ■ 床の防水処理と段差解消

- 6.1.2. ■ 床暖房や二重床がある場合の注意点

- 6.1.3. ■ 防水保証・アフターケアの確認

- 7. 7. 給湯・給水の停止タイミングと工期の組み方

- 7.1.1. ■ 断水の範囲

- 7.1.2. ■ 工期の目安

- 7.1.3. ■ 工事当日の立会い

- 8. 8. マンション管理側との費用分担・補償ルール(稀なケース)

- 8.1.1. ■ 共用部分を触る工事で管理組合が負担するケース

- 8.1.2. ■ 施工ミスで共用配管が損傷した場合の補償フロー

- 9. 9. 施工業者選びのポイント(マンション経験の有無を重視)

- 9.1.1. ■ 管理規約対応の実績確認

- 9.1.2. ■ 見積りで見るべき項目

- 9.1.3. ■ 事前に確認する質問リスト

- 10. 10. マンションならではのコスト増減要因と節約テク

- 10.1.1. ■ 配管交換が発生すると追加費用になる理由

- 10.1.2. ■ 既存機器を活かす節約案

- 10.1.3. ■ 補助金・助成金の探し方

- 11. 11. 施工事例とビフォーアフターで学ぶ注意点(ケーススタディ)

- 11.1. 11-1. 事例A:便器交換のみで問題になったケースと対策

- 11.2. 11-2. 事例B:配管更新が必要になったケースと費用・工期の変化

- 11.3. 11-3. 事例C:デザイン優先で失敗しやすいポイントと回避方法

- 12. 12. 事前チェックリスト

- 12.1. 12-1. 工事前チェック

- 12.2. 12-2. 工事当日チェック

- 13. 13. よくある質問(FAQ)

- 14. 14. まとめと次のアクション

- 14.1. この記事の要点まとめ

- 14.2. まずやるべき3ステップ

1. はじめに:マンションリフォームが戸建てと違う理由

『ゆきプロ』

マンションのトイレリフォームが戸建てと根本的に違う最大の理由は、建物が**「専有部分」と「共用部分」**に分かれている点にあります。

- 専有部分: その部屋の所有者だけが使用できる独立したスペース。室内の壁紙や床材、便器本体などがこれにあたります。

- 共用部分: 居住者全員が共同で使用するスペースや設備。建物の構造躯体(コンクリートの壁や床)、窓サッシ、玄関ドアの外側、そして**給排水の「縦管(主管)」**などが含まれます。

リフォームできるのは、原則としてこの**「専有部分」**に限られます。例えば、トイレの便器を交換したり、壁紙を張り替えたりすることは基本的に可能です。しかし、トイレの水を流すための排水管は、床下で建物全体の「共用部分」である縦管に接続されています。この共用部分に影響が及ぶような工事は、自分の一存では行えません。

この「専有部分」と「共用部分」の区別と、それに伴うルールを定めたものが**「管理規約」**です。戸建てであれば所有者の判断で自由に工事できますが、マンションでは、この規約を守り、他の居住者との共同生活に配慮しながらリフォームを進める必要があるのです。これが、マンションリフォーム特有の難しさであり、同時に、快適な住環境を維持するために不可欠なルールとなっています。

2. 管理規約・管理組合への申請(必須チェック)

『ゆきプロ』

マンションのトイレリフォームを計画する上で、最初のステップにして最も重要なのが「管理規約」の確認と、管理組合への申請です。これを怠ると、最悪の場合、工事の中止や原状回復を求められる可能性もあります。

2-1. 管理規約でよく見る禁止事項・届出が必要な工事例(床材・給排水・換気)

管理規約には、リフォームに関するルールが細かく定められています。トイレリフォームに関連する主な項目は以下の通りです。必ずご自身のマンションの規約を確認しましょう。

■ 床材の制限

遮音等級の規定: 下の階への足音や物音を配慮し、床材の遮音性能(L値)が定められている場合があります。「L-45等級以上のフローリングを使用すること」といった具体的な指定があり、これに満たない床材は使用できません。クッションフロアやフロアタイルなど、トイレでよく使われる床材についても確認が必要です。

■ 給排水管の変更

共用配管への影響: 専有部分の配管であっても、共用部分である縦管に接続するため、配管の位置を大幅に変更する工事は制限されることがほとんどです。

指定業者の有無: 水漏れなどのリスクを避けるため、管理組合が指定した業者以外による給排水工事を禁止しているケースもあります。

■ 電気・換気設備の変更

電気容量の制限: 温水洗浄便座や暖房機能付き便座など、消費電力の大きい機器を導入する場合、マンション全体の電気容量に影響がないか確認が必要になることがあります。

換気ダクトへの接続: 換気扇の交換や新設の際、共用の換気ダクトに接続する工事は、他の住戸への影響を考慮し、届出が必要となることが一般的です。

■ その他

- 工事可能な曜日・時間帯の指定

- 搬入・搬出経路(共用廊下やエレベーター)の使用ルール

- アスベスト含有建材の取り扱い

2-2. 申請フローと必要書類(申請書・工事仕様書・施工者の保険証明など)

管理規約でリフォームの許可が必要とされている場合、一般的に以下のようなフローで申請を行います。

- 管理組合・管理会社へ事前相談: リフォーム内容の概要を伝え、必要な手続きを確認します。

- リフォーム会社と打ち合わせ・書類作成: 計画を固め、申請に必要な書類をリフォーム会社に作成してもらいます。

- 管理組合へ申請書類の提出: 管理会社経由で理事会に提出するのが一般的です。

- 理事会での審査・承認: 理事会で内容が審議され、承認(または差し戻し・不承認)の連絡が来ます。

- 承認後、近隣への挨拶・工事着工

【主な必要書類の例】

- リフォーム工事申請書(届出書): 管理組合指定のフォーマットがある場合が多い。

- 工事仕様書・工程表: どのような工事を、いつ、どのように行うかを示した書類。

- 図面: リフォーム前後の平面図や配管図など。

- 使用する建材のカタログや仕様書: 特に床材の遮音等級を証明する書類など。

- 施工業者の会社案内・保険加入証明書: 工事中の万が一の事故に備え、請負業者賠償責任保険などの加入証明を求められることがあります。

これらの書類はリフォーム会社が準備するのが一般的ですが、施主であるご自身の署名・捺印が必要になります。

2-3. 承認が下りるまでの期間と承認が下りない場合の対処法

申請書類を提出してから承認が下りるまでの期間は、2週間~1ヶ月程度が目安です。理事会は月に1回しか開催されないことも多く、提出のタイミングによってはさらに時間がかかることもあります。工事開始希望日から逆算し、余裕を持ったスケジュールで申請を行いましょう。

万が一、承認が下りない場合は、まずその理由を確認することが重要です。「床材の遮音性能が基準を満たしていない」「配管の変更が規約違反」など、具体的な理由が示されるはずです。その理由に基づき、リフォーム会社と対策を協議し、計画を修正して再申請します。例えば、床材を変更したり、配管工事の内容を見直したりといった対応が考えられます。マンションリフォームの実績が豊富な業者であれば、こうした代替案の提案もスムーズです。

3. 配管・排水・換気の制約を確認する方法

『ゆきプロ』

管理規約と並行して、ご自宅のトイレの「構造的な制約」を把握することも非常に重要です。特に、目に見えない配管や排水の状況は、リフォームの可否や費用に大きく影響します。

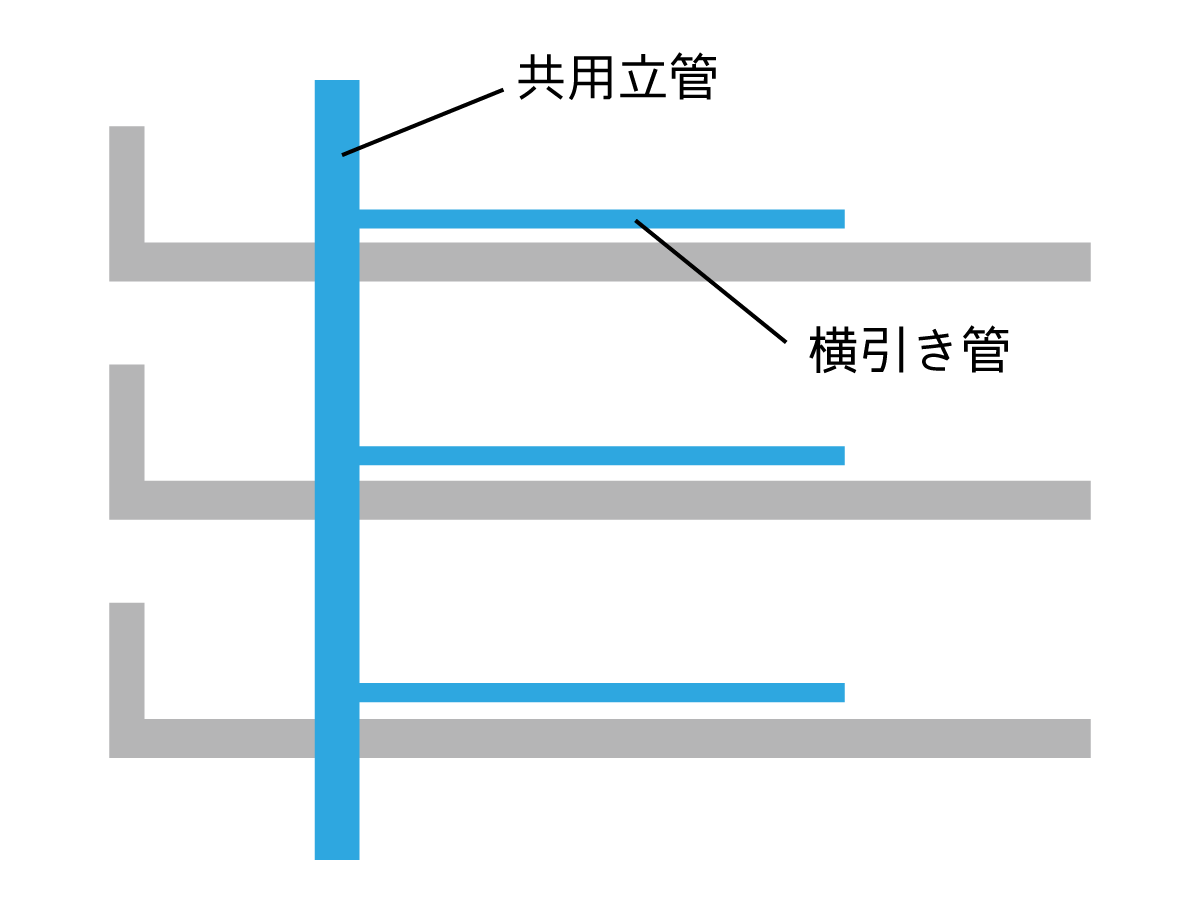

3-1. マンションの配管種類(共用立管・専有部分の給水給湯管)と注意点

マンションのトイレに関わる配管は、大きく2種類に分けられます。

- 共用立管(たてかん):

- 各住戸の排水をまとめて流す、建物を縦に貫く太い排水管です。これは「共用部分」にあたるため、個人で位置を変えたり、傷つけたりすることは絶対にできません。トイレの位置を大きく動かせない主な理由が、この共用立管の位置が固定されているためです。

- 専有部分の配管(横引き管):

- 便器から共用立管までをつなぐ配管です。これは「専有部分」とみなされることが多いですが、管理規約によっては共用部分とされているケースもあるため確認が必要です。この配管の長さや勾配、材質によって、リフォームの自由度が変わります。古いマンションでは鉄管が使われており、劣化が進んでいる場合は交換が必要になることもあります。

注意

リフォームの際は、この専有部分の配管をどう扱うかがポイントになります。便器の位置を少し動かす程度なら可能ですが、その場合も適切な「排水勾配」を確保する必要があります。

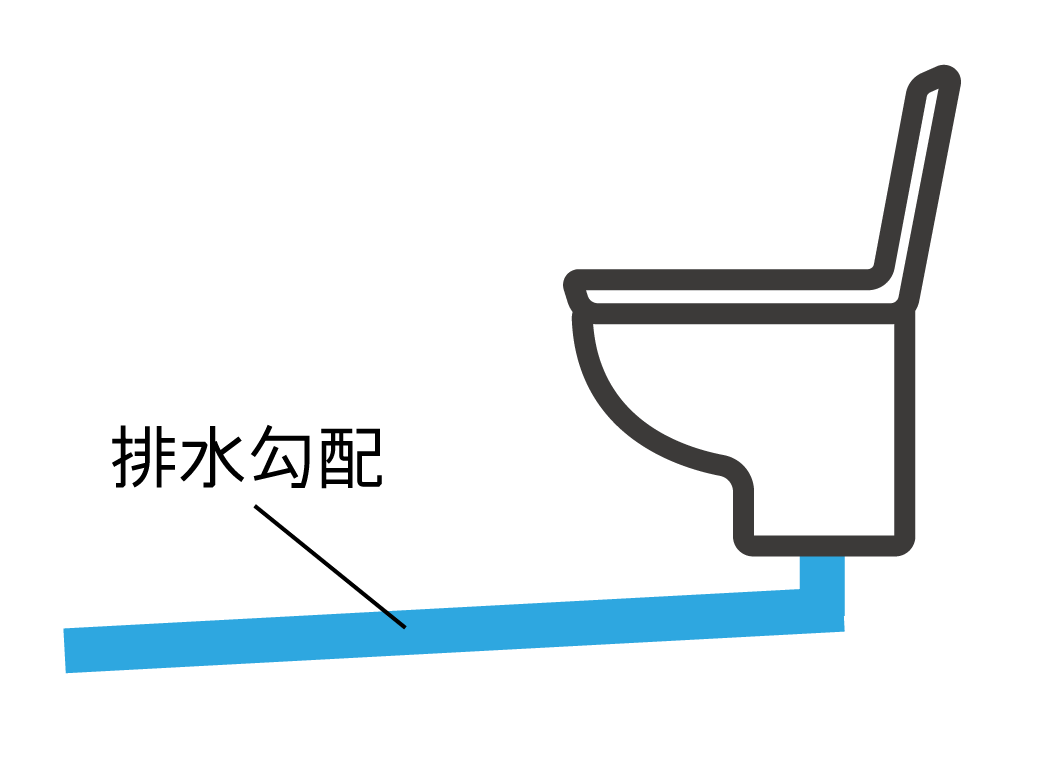

3-2. 排水勾配・逆流対策・床下点検口の有無を確認する方法(写真や図で説明推奨)

トイレの排水をスムーズに流すためには、排水管に適切な**「勾配(傾き)」**が必要です。この勾配が不足すると、汚物が詰まったり、悪臭の原因になったりします。

【確認方法】

- 図面の確認: 新築時の図面(竣工図書)が保管されていれば、配管のルートや位置を確認できます。管理事務室で閲覧できる場合もあります。

- 床下点検口の有無: トイレや洗面室に床下点検口があれば、そこから床下の配管状況を直接目視で確認できます。これは最も確実な方法です。

- 専門家による現地調査: 最終的には、リフォーム会社の担当者に現地調査を依頼し、専門家の目で確認してもらうのが一番です。ファイバースコープなどを使って、狭い場所の配管状況を調べることもあります。

逆流対策としては、特に低層階の住戸では、排水管の合流部にかかる圧力で排水が逆流しないよう、適切な配管計画が求められます。

3-3. 換気(窓・換気扇)や給排気スペースの確認ポイント

快適なトイレ空間を保つには、換気も重要です。

- 窓の有無: 窓があれば自然換気が可能ですが、多くのマンションではトイレに窓がないケースが主流です。

- 換気扇の状況:

- 換気経路の確認: 換気扇のダクトがどこに繋がっているか(浴室の換気扇と連動しているか、直接外部に排気しているかなど)を確認します。これを「ダクト換気」と呼びます。

- 天井裏のスペース: 換気扇を新しいモデルに交換したり、新設したりする場合、天井裏にダクトを通すためのスペースがあるかどうかが重要になります。天井が低い場合や、梁がある場合は設置が難しいこともあります。

『ゆきプロ』

リフォーム会社による現地調査の際には、こうした換気設備の状況もしっかりと確認してもらいましょう。

4. 工事の際に起こりやすいマンション特有のトラブルと対策

『ゆきプロ』

マンションリフォームでは、自分たちの工事が他の居住者の生活に影響を与える可能性があることを常に意識しなければなりません。事前の対策を徹底することで、不要なトラブルを避け、円滑に工事を進めることができます。

4-1. 工事音・振動による近隣クレーム対策(作業時間・養生・事前挨拶)

リフォーム工事では、どうしてもドリル音や解体音、ハンマーの振動などが発生します。これらは、近隣住民にとって大きなストレスとなり、クレームの最大の原因となります。

- 作業時間の遵守: 管理規約で定められた工事可能な曜日・時間帯(例:平日午前9時~午後5時)を厳守します。日曜・祝日は工事不可となっている場合がほとんどです。

- 事前挨拶の徹底: 工事開始の1週間前までには、リフォーム会社と一緒に、両隣と上下階の住戸へ挨拶に伺いましょう。工事の期間や内容、音が出やすい時間帯などを具体的に説明し、粗品(タオルや洗剤など)を持参すると、より丁寧な印象を与えます。

- 防音対策: 解体時など、特に大きな音が出る作業は短時間で集中して行う、防音シートを使用するなど、業者にも最大限の配慮を依頼します。

4-2. 共用部(廊下・EV)の通行規制・養生ルールの確認

資材の搬入や廃材の搬出には、エントランスや廊下、エレベーターといった共用部分を使用します。

- 養生(ようじょう)の徹底: 共用部分の床や壁を傷つけないよう、リフォーム会社がシートやボードで保護することを「養生」といいます。管理規約で養生の範囲や方法が指定されている場合もあるため、事前に確認が必要です。エレベーター内の養生は必須事項です。

- エレベーターの使用申請: 大型の資材を運ぶために、エレベーターを長時間使用する場合は、事前に管理組合への使用届が必要なことがあります。

- 搬入・搬出経路の確認: 駐車場の利用ルールや、資材を一時的に置く場所など、細かいルールも確認しておきましょう。

4-3. 配管損傷や周辺住戸への影響があった場合の責任範囲と保険の確認

細心の注意を払っていても、万が一の事故が起こる可能性はゼロではありません。特に、水漏れ事故は階下の住戸に甚大な被害を与えてしまいます。

- 責任の所在: 工事中の事故によって他の住戸や共用部分に損害を与えた場合、その責任は原則として工事を依頼した施主と施工業者にあります。

- リフォーム会社の保険加入確認: 信頼できるリフォーム会社は、必ず**「請負業者賠償責任保険」**などの保険に加入しています。この保険は、工事中の事故による対人・対物賠償をカバーするものです。契約前に、保険の加入状況とその補償内容を必ず確認させてもらいましょう。保険証券のコピーをもらっておくと、より安心です。

5. 便器・タンク・ウォシュレット交換での「できること/できないこと」

『ゆきプロ』

ここでは、具体的な工事内容について、マンション特有の制約から「できること」と「できないこと」を見ていきましょう。

5-1. タンク式→タンクレスタイプへの換装は可能か(配管・電源・排水条件)

デザインがすっきりしていて人気のタンクレストイレですが、マンションでは設置にいくつかの条件があります。

■ 水圧の条件

タンクレストイレは、水道管の水を直接流すため、一定以上の水圧が必要です。特に高層階の住戸では、水圧が不足して設置できないケースがあります。事前に最低必要水圧をメーカーの仕様書で確認し、リフォーム会社に自宅の水圧を測定してもらう必要があります。

■ 排水管の位置と種類

タンクレストイレは、機種によって排水管の位置(壁からの距離)が決まっています。既存の排水管の位置が合わない場合は、移設アダプターを使用するか、床を一部工事して配管を動かす必要があります。

古いマンションの「壁排水」方式(便器の後ろの壁に排水管が接続されているタイプ)の場合、対応できるタンクレストイレの機種が限られます。

■ 電源の確保

タンクレストイレは電気でバルブを開閉するため、停電時には手動で流す操作が必要になります(一部の製品を除く)。また、便器の近くにコンセントが必要です。

『ゆきプロ』

これらの条件をクリアできれば、マンションでもタンクレストイレへのリフォームは十分に可能です。水圧が不安な場合は、タンク式でありながら見た目がすっきりした「ローシルエット型」のトイレも選択肢になります。

5-2. 温水便座(ウォシュレット)設置時の電源確保と防水対策

今や必須設備ともいえる温水洗浄便座ですが、設置には電源が必要です。

- コンセントの有無: トイレ内にコンセントがない場合は、増設工事が必要になります。近くの部屋や廊下のコンセントから配線を延長しますが、壁の中を通す隠蔽配線にするか、壁の外をモールで這わせる露出配線にするかで費用や見た目が変わります。

- 防水コンセント・アース線: 水がかかる可能性のある場所なので、感電防止のためにアース線付きの防水コンセントを設置することが推奨されます。

5-3. 床材・壁の仕上げ変更で注意すること

内装を変更するだけでも、トイレの雰囲気は一新されます。

- 床材の防水性: トイレの床材には、耐水性・防汚性・防臭性に優れたクッションフロアやフロアタイルがおすすめです。フローリングを張る場合でも、水に強いトイレ用の製品を選びましょう。

- 床の高さ: 新しい床材を既存の床の上から張る「重ね張り」工法の場合、床の高さが数ミリ上がります。これにより、トイレのドアの開閉に支障が出ないか、廊下との段差が大きくならないかを確認する必要があります。

- 壁紙の選定: 汚れが拭き取りやすい機能性壁紙や、消臭効果のある壁紙を選ぶと、メンテナンスが楽になります。

6. マンションで多い「床・段差・防水」の問題と最適解

『ゆきプロ』

古いマンションでは、在来工法の浴室などと同様に、トイレの床下に防水処理がされていないケースがあります。リフォームを機に、床全体の防水性能を見直すことが重要です。

■ 床の防水処理と段差解消

万が一の水漏れに備え、床材の下に防水シートを施工したり、防水性の高い床材を選んだりすることが推奨されます。廊下との段差は、つまずき防止のためにもスロープを設けるなどして解消するのが理想です。

■ 床暖房や二重床がある場合の注意点

床下に給水管や電気配線が通っている二重床構造の場合、配管の変更は比較的容易ですが、床下の高さ(懐)に制限があります。床暖房がある場合は、配管を傷つけないよう慎重な工事が求められます。

■ 防水保証・アフターケアの確認

工事後の水漏れなどに備え、施工業者による防水保証の有無や期間を必ず確認しましょう。

7. 給湯・給水の停止タイミングと工期の組み方

『ゆきプロ』

工事中は一時的に水が使えなくなります。その範囲と時間を事前に把握し、生活への影響を最小限に抑える工夫が必要です。

■ 断水の範囲

トイレの専有部分の配管のみを工事する場合、自宅の水道メーターを閉める「部分断水」で済みます。しかし、共用管に触れる必要がある場合は、マンション全体の「全戸断水」が必要になることもあり、管理組合との調整が不可欠です。

■ 工期の目安

便器交換のみなら半日~1日。内装工事(床・壁)を含むと1~2日。配管工事が加わると2~3日以上かかる場合もあります。

■ 工事当日の立会い

安全管理や最終確認のため、工事の開始時と終了時には立ち会うのが基本です。日中留守にしがちな場合は、リフォーム会社に鍵を預けるなどの対応も可能か相談してみましょう。

8. マンション管理側との費用分担・補償ルール(稀なケース)

『ゆきプロ』

基本的には専有部分のリフォーム費用は自己負担ですが、例外的なケースも存在します。

■ 共用部分を触る工事で管理組合が負担するケース

例えば、床下の共用排水管の劣化が原因で水漏れが発生し、その修繕と同時にトイレリフォームを行う場合など、原因が共用部にある場合は、一部の費用を管理組合が負担する可能性があります(規約による)。

■ 施工ミスで共用配管が損傷した場合の補償フロー

このような万が一の事態に備えるのが、前述の「請負業者賠償責任保険」です。施主、管理組合、施工業者が連携し、保険を利用して速やかに原状回復にあたります。

9. 施工業者選びのポイント(マンション経験の有無を重視)

『ゆきプロ』

マンションのトイレリフォームを成功させる鍵は、信頼できる業者選びにあります。特に、マンションリフォームの経験と実績が豊富かどうかは、極めて重要な判断基準です。

■ 管理規約対応の実績確認

管理組合への申請手続きや、近隣への挨拶など、マンション特有の煩雑なプロセスを熟知し、代行してくれる業者を選びましょう。「過去に〇〇マンションでの施工実績はありますか?」と直接聞いてみるのも良い方法です。

■ 見積りで見るべき項目

費用が「一式」でまとめられている見積書は要注意です。便器本体、工事費、内装費、既存機器の処分費、そして「共用部の養生費」や「廃材処理費」などが、項目ごとに明記されているか確認しましょう。

■ 事前に確認する質問リスト

- マンションリフォームの実績は豊富ですか?

- 管理組合への工事申請の代行はお願いできますか?

- 工事中の万が一の事故に備える保険には加入していますか?(証券のコピーを見せてもらえますか?)

- 近隣への挨拶は同行していただけますか?

- アフターサービスや保証の内容・期間を教えてください。

ポイント

リフォーム業者を選ぶ際は、会社の評価や実績が良くても注意が必要です。担当者や職人の知識や経験にバラツキがあるからです。対応してくれる担当者をしっかり見極めるようにしましょう。

10. マンションならではのコスト増減要因と節約テク

『ゆきプロ』

マンションのトイレリフォームは、戸建てにはない費用が発生することがあります。

■ 配管交換が発生すると追加費用になる理由

床下の配管が劣化しており、交換が必要と判断された場合、床の解体・復旧費用や配管材料費が追加で発生します。数万円~十数万円の追加費用となる可能性があります。

■ 既存機器を活かす節約案

便器の状態が良ければ、温水洗浄便座のみを交換する、あるいは内装の張替えのみを行うことで、費用を大きく抑えることができます。

■ 補助金・助成金の探し方

バリアフリー改修(手すりの設置など)や節水型トイレへの交換は、自治体によっては補助金の対象となる場合があります。「お住まいの市区町村名+トイレリフォーム+補助金」などのキーワードで検索したり、自治体の窓口に問い合わせてみましょう。

11. 施工事例とビフォーアフターで学ぶ注意点(ケーススタディ)

11-1. 事例A:便器交換のみで問題になったケースと対策

- Before: 築25年、タンク式トイレ。

- After: 最新の節水型タンク式トイレに交換。

- 問題点: 新しい便器のサイズが小さく、床に以前の便器の設置跡(黄ばみや汚れ)がくっきりと残ってしまった。

対策

便器交換の際は、床の内装も同時にリフォームするのがおすすめです。費用を抑えたい場合でも、跡が隠れるサイズの便器を選ぶか、小さなマットを敷くなどの工夫が必要です。

11-2. 事例B:配管更新が必要になったケースと費用・工期の変化

- Before: 築35年、床排水のトイレ。

- After: タンクレストイレへの交換と内装一新。

- 変化: 現地調査で床下の排水管(鉄管)に著しい腐食が発見されたため、塩ビ管への交換工事を追加。

費用・工期

当初見積もりより費用が10万円、工期が1日追加となったが、将来の水漏れリスクを回避できた。

11-3. 事例C:デザイン優先で失敗しやすいポイントと回避方法

- 失敗ポイント: おしゃれな手洗いカウンターを設置したが、小さすぎて水はねが壁や床に飛び散り、掃除の手間が増えてしまった。

回避方法

デザイン性だけでなく、実際の使い勝手(ボウルの深さや大きさ、水栓とのバランス)をショールームなどで確認することが重要です。

12. 事前チェックリスト

『ゆきプロ』

リフォーム計画をスムーズに進めるためのチェックリストです。

12-1. 工事前チェック

- [ ] 管理規約のリフォーム関連条項を読んだか?

- [ ] リフォーム申請は必要か?(必要な場合、申請フローと書類を確認)

- [ ] 床材の遮音等級など、材料に関する規定はあるか?

- [ ] 工事可能な曜日・時間帯を確認したか?

- [ ] 新築時の図面(配管図など)はあるか?

- [ ] トイレ内に床下点検口はあるか?

- [ ] 設置したいトイレの水圧条件などを確認したか?

- [ ] 近隣挨拶の範囲(両隣・上下階)を確認したか?

- [ ] 複数のリフォーム会社から見積もりを取ったか?

- [ ] 業者の保険加入状況を確認したか?

12-2. 工事当日チェック

- [ ] 共用部分(廊下、エレベーター)がしっかり養生されているか?

- [ ] 工事開始前と終了後に、リフォーム箇所の写真を撮っておく。

- [ ] 職人さんとのコミュニケーション(作業内容の確認など)。

- [ ] 工事完了後、業者と一緒に動作確認(水漏れ、リモコン操作など)を行ったか?

13. よくある質問(FAQ)

承認が下りない場合どうする?

まずは、承認されなかった理由を管理組合に具体的に確認してください。その理由(例:床材の遮音性能不足、規約で禁止されている工事内容など)をリフォーム会社に伝え、計画の見直しを協議します。代替案を添えて再申請することで、承認されるケースがほとんどです。経験豊富なリフォーム会社であれば、規約に沿った代替案をスムーズに提案できます。

床をフローリングに張り替えたいが管理組合は許可するか?

多くのマンションでは、階下への騒音を防止するため、床材の遮音等級が管理規約で定められています。指定された遮音性能(例:L-45)をクリアしたフローリング材を使用すれば、許可される可能性が高いです。製品カタログなどで性能値を証明する書類を添えて申請しましょう。ただし、規約でフローリングの使用自体を禁止している場合もあるため、事前の確認が必須です。

工事中のトラブルを避ける保険は必要か?

施主様ご自身で特別な保険に加入する必要は、通常ありません。工事中の事故による第三者への損害(例:水漏れで階下の部屋を汚損)は、施工業者が加入する「請負業者賠償責任保険」でカバーされるのが一般的です。そのため、業者選びの際に、この保険に加入しているか、またその補償範囲が十分かを確認することが最も重要なリスク対策となります。

14. まとめと次のアクション

マンションのトイレリフォームは、戸建てとは異なり、「管理規約」や「構造上の制約」というハードルが存在します。しかし、事前にポイントをしっかり押さえて計画的に進めれば、決して難しいものではありません。

この記事の要点まとめ

- 最優先事項は「管理規約」の確認: 工事の可否、申請手続き、使用できる建材などのルールを把握する。

- 配管・排水・換気の制約を理解する: 共用部分はいじれない。排水勾配や水圧が重要。

- 近隣への配慮を忘れずに: 事前挨拶や工事時間の遵守で、トラブルを未然に防ぐ。

- 業者選びが成功の鍵: マンションリフォームの実績が豊富で、管理組合とのやり取りに慣れている会社を選ぶ。

- 万が一に備える: 業者の保険加入状況は必ず確認する。

これらのポイントを踏まえることで、法規・規約を守り、ご近所とも良好な関係を保ちながら、満足のいくトイレリフォームを実現することができます。

まずやるべき3ステップ

さあ、理想のトイレ空間に向けて、今日からできるアクションを始めてみましょう。

- 【ステップ1】管理規約を手元に用意する: まずは敵を知ることから。ご自宅の管理規約ファイルを探し、リフォーム関連のページに目を通してみましょう。不明点があれば、管理会社に問い合わせてみてください。

- 【ステップ2】理想のトイレをイメージする: どんな機能が欲しいか、どんなデザインにしたいか、ご家族で話し合ってみましょう。メーカーのウェブサイトやカタログを見るのもおすすめです。

- 【ステップ3】専門家に相談する: ある程度のイメージが固まったら、マンションリフォームの実績が豊富な専門家(リフォーム会社)に相談しましょう。現地調査を依頼し、ご自宅の状況で何ができて、何が難しいのか、プロの視点からアドバイスをもらうのが成功への一番の近道です。

ゆきプロは、マンションのトイレリフォームに関する豊富な経験と実績がございます。管理組合への申請サポートから、近隣へのご挨拶、マンションの構造に合わせた最適なプランのご提案まで、お客様の不安に寄り添い、トータルでサポートいたします。

「うちのマンションでもタンクレストイレにできる?」「まずは概算の費用だけ知りたい」といったご相談も大歓迎です。お気軽にお問い合わせください。

『ゆきプロ』

最後までご覧頂きありがとうございます。

満足のいくリフォームやリノベーションをご検討の方は、大阪府豊中市のリフォーム会社『ゆきプロ』へご相談ください。

ゆきプロは少数精鋭。経験、実績のあるスタッフのみのプロ集団です。

お見積り無料!お気軽にお問合せください(^^)/