中古マンションを買って後悔しない!リフォームしやすいマンションの選び方12ポイント

中古マンションを購入して、自分好みの空間にリフォーム・リノベーションしたい――。そうお考えの方が増えています。新築よりも安価に理想の住まいを手に入れられる可能性がある一方、購入後に「思ったようなリフォームができなかった」「予想外の費用がかかった」と後悔するケースも少なくありません。

リフォームは「専有部分」であれば基本的に自由ですが、マンションは「共用部分」との兼ね合いや、見えない部分の構造・設備によって、できること・できないことが大きく左右されます。

この記事では、リフォーム会社の視点から、購入後に後悔しない「リフォームしやすい中古マンション」を見極めるための12のチェックポイントを、具体的な確認方法や対策とともに徹底解説します。

この記事で得れること

✓ 中古マンションをリフォームしたい方の物件の選び方

この記事の内容が少しでも参考になれば幸いです(^^)/

- 1. 1. 立地と周辺環境(交通・買い物・学校・将来開発)

- 1.1. 1-2. 現地でのチェック方法(通勤時間・買物動線・騒音レベル・将来の開発予定)

- 1.2. 1-3. リフォームへの影響/対策(窓・断熱・外構改修が必要な場合の費用感)

- 2. 2. 建物の管理状況と修繕履歴

- 2.1. 2-1. 概要:管理状態が長期的コストに与える影響

- 2.2. 2-2. 確認すべき書類とチェック方法(長期修繕計画・修繕積立金の推移)

- 2.3. 2-3. リフォーム時の注意(大規模修繕タイミングとの兼ね合い・追加費用回避)

- 3. 3. 管理規約と管理組合(リフォーム制限の有無)

- 3.1. 3-1. 概要:規約でできる工事・できない工事がある理由

- 3.2. 3-2. 具体的に見るべき条項(音・配管移設・サッシ交換・バルコニー工事)

- 3.3. 3-3. 対策:事前に管理組合へ確認する手順と承認取得のコツ

- 3.3.1. あわせて読みたい

- 4. 4. 間取りと配管の配置(間取り変更のしやすさ)

- 4.1. 4-1. 概要:間取り変更の可否がリフォーム費用を左右

- 4.2. 4-2. 現地でのチェック方法(給排水の立ち上がり位置・スラブ厚・躯体壁の有無)

- 4.3. 4-3. リフォーム時の工夫(配管の移設方法・間仕切りの取り方の例)

- 4.3.1. あわせて読みたい

- 5. 5. 専有部分の構造(梁・柱・床構造)

- 5.1. 5-1. 概要:梁や躯体壁の位置が間取り変更を制限する場合

- 5.2. 5-2. チェック方法(図面での確認・現地での見分け方・設計に必要な情報)

- 5.3. 5-3. 対策:構造を活かしたプラン例と費用目安

- 6. 6. 給排水・排水管の状態(特に水回り)

- 6.1. 6-1. 概要:古い配管は交換コスト・将来リスクがある

- 6.2. 6-2. 確認ポイント(竣工年・配管の材質・過去の水漏れ履歴)

- 6.3. 6-3. リフォーム上の注意(追い炊き配管/横引きの交換可否と費用)

- 6.3.1. あわせて読みたい

- 7. 7. 電気容量・配線・コンセント配置

- 7.1. 7-1. 概要:電気容量や配線が最新家電・オール電化で足りるか

- 7.2. 7-2. チェック方法(分電盤の容量・ブレーカー種類・コンセントの位置)

- 7.3. 7-3. 対策:配線追加や分電盤容量アップの工事と見積もり注意点

- 7.3.1. あわせて読みたい

- 8. 8. バルコニー・防水・外壁の状態

- 8.1. 8-1. 概要:防水劣化は大規模修繕と関係し、内装に影響する

- 8.2. 8-2. チェック方法(雨漏り痕跡・バルコニー床の勾配・排水の詰まり)

- 8.3. 8-3. リフォームでの配慮(外部工事との同時施工メリット)

- 9. 9. 日当たり・採光・窓の向き(断熱・結露対策)

- 9.1. 9-1. 概要:採光は快適性と断熱対策に直結

- 9.2. 9-2. 現地での確認(時間帯を変えての確認、周囲の影)

- 9.3. 9-3. リフォーム上の工夫(窓交換・断熱改修・内窓導入の優先度)

- 10. 10. 騒音・遮音(上下左右の音・道路騒音)

- 10.1. 10-1. 概要:遮音性能は暮らしの満足度に直結

- 10.2. 10-2. 確認方法(実際に在室時間帯での確認・管理組合のクレーム履歴)

- 10.3. 10-3. 改善策:内装でできる遮音対策(壁・床・窓の仕様)と費用概略

- 11. 11. 築年数と過去のリフォーム履歴・瑕疵の有無

- 11.1. 11-1. 概要:築年数だけでは判断できない。過去工事の履歴が重要

- 11.2. 11-2. 確認項目(過去の工事報告書・重要事項説明の確認)

- 11.3. 11-3. リフォーム計画への反映(どこを先に直すべきかの優先順位付け)

- 12. 12. 価格と将来の資産価値(リフォーム費用対効果)

- 12.1. 12-1. 概要:購入価格+リフォーム費で総コストを計算する重要性

- 12.2. 12-2. 価格評価のチェック方法(相場比較・将来の売却を見据えた改修)

- 12.3. 12-3. コストを抑える工夫(部分改修・DIYの活用・優先順位付け)

- 12.3.1. マンションリノベの施工事例

- 13. 13. まとめ(工事前のチェックリスト&次のアクション)

1. 立地と周辺環境(交通・買い物・学校・将来開発)

『ゆきプロ』

リフォームで内装は一新できても、「立地」だけは変えることができません。日々の生活利便性はもちろん、将来的な資産価値や再販性にも直結する最も重要な要素です。自分のライフスタイルに合っているか、長期的に見て価値が維持しやすい場所かを吟味しましょう。

1-2. 現地でのチェック方法(通勤時間・買物動線・騒音レベル・将来の開発予定)

- 時間帯と曜日を変えて訪問: 平日の通勤時間帯、日中の静けさ、夜間の雰囲気、休日の周辺の様子など、最低でも2〜3回は確認しましょう。

- 実際に歩く: 最寄り駅からの実際の時間、スーパーや学校への動線、坂道の有無などを自分の足で確かめます。

- 周辺の音: 大通り沿いや線路沿いはもちろん、近隣の工場や学校、公園など、音の発生源がないか確認します。

- 将来性: 自治体のホームページなどで、近隣の都市開発計画や大型施設の建設予定、学区の変更予定などを調べておくと安心です。

1-3. リフォームへの影響/対策(窓・断熱・外構改修が必要な場合の費用感)

立地による影響(騒音・日当たり・外からの視線など)は、リフォームである程度対策可能です。

- 騒音対策: 交通量が多い道路に面している場合、既存の窓の内側に**「内窓(二重サッシ)」**を設置するリフォームが有効です。ただし、窓(サッシ)自体は共用部分であることが多く、勝手に交換できない場合がほとんどです。(詳細は3章、9章)

- 断熱・結露: 日当たりが悪い、または西日が強すぎる場合、壁の内部に断熱材を追加したり、断熱性能の高い内窓を設置したりすることで、住環境を大きく改善できます。

2. 建物の管理状況と修繕履歴

2-1. 概要:管理状態が長期的コストに与える影響

中古マンションは「管理を買う」とも言われます。管理状況が悪いと、外観の老朽化が進むだけでなく、将来的に修繕積立金が不足し、一時金として数十万円単位の徴収が発生したり、必要な修繕ができずに資産価値が下落したりするリスクがあります。

2-2. 確認すべき書類とチェック方法(長期修繕計画・修繕積立金の推移)

不動産会社を通じて、以下の書類を入手・確認しましょう。

- 長期修繕計画書: 今後20~30年にわたり、いつ(何年後)、どこを(外壁、屋上防水、給排水管など)、いくらで修繕する予定かが記載されています。計画が妥当か、資金計画に無理がないかを確認します。

- 修繕積立金の残高と推移: 全体でいくら貯まっているか、現在の積立金額が計画に対して十分かを確認します。残高が極端に少ない、または途中で積立金の大幅な値上げが予定されている場合は注意が必要です。

- 過去の修繕履歴(議事録など): 予定通りに修繕が実施されているか、過去に大きなトラブル(漏水など)がなかったかを確認します。

2-3. リフォーム時の注意(大規模修繕タイミングとの兼ね合い・追加費用回避)

- 大規模修繕との重複: 購入直後に大規模修繕(通常12~15年周期)が予定されていると、窓やバルコニー周りの工事が制限されたり、足場があるためしばらく窓が開けられなかったりすることがあります。

- 費用負担: 修繕積立金が不足していると、リフォーム費用とは別に、前述の一時金を支払う必要が出てくるため、総コストで判断することが重要です。

3. 管理規約と管理組合(リフォーム制限の有無)

3-1. 概要:規約でできる工事・できない工事がある理由

ここがリフォームの自由度を左右する最大のポイントです。マンションは共同住宅であり、他の居住者との快適な生活を守るため、また建物の構造・安全性を維持するために「管理規約」でリフォームのルールが定められています。

3-2. 具体的に見るべき条項(音・配管移設・サッシ交換・バルコニー工事)

必ず「管理規約」および「使用細則」の原本を確認しましょう。

- 床材の遮音等級: 「L-45」や「L-40」など、フローリング張替え時に求められる遮音等級が定められている場合が多いです。これをクリアできない床材は使用できません。

- 水回りの移設: 配管の変更(特に排水管)を厳しく制限している場合があります。

- サッシ・窓ガラス: 「共用部分」とされているため、原則交換不可なマンションがほとんどです。(内窓の設置は専有部分の工事として許可されることが多い)

- バルコニー: 「共用部分の専用使用権」のみが認められているため、タイルを敷く、水栓を新設するなどの工事は原則できません。

- その他: 玄関ドアの交換(内側の塗装のみ可など)、電気容量の変更、工事可能な時間帯なども確認が必要です。

3-3. 対策:事前に管理組合へ確認する手順と承認取得のコツ

- 「やりたいリフォーム」を明確に: 購入前に、どの程度のリフォームを希望しているかを不動産会社やリフォーム会社に伝え、それが規約上可能かを確認してもらいます。

- 事前相談: 不明瞭な点は、管理会社や管理組合(理事長)に「このようなリフォームは可能か」と事前に相談することが重要です。

- 申請書類: リフォーム会社は、管理組合へのリフォーム申請書類の作成をサポートします。規約を遵守した図面や工程表を提出し、近隣への挨拶をしっかり行うことがスムーズな承認のコツです。

4. 間取りと配管の配置(間取り変更のしやすさ)

4-1. 概要:間取り変更の可否がリフォーム費用を左右

「壁を壊して広いLDKにしたい」「水回りを移動したい」といった希望は、間取り変更のしやすさ、特に**「配管の位置」**に大きく左右されます。

4-2. 現地でのチェック方法(給排水の立ち上がり位置・スラブ厚・躯体壁の有無)

- PS(パイプスペース)の位置: 間取り図で「PS」と書かれている部分です。ここには給排水管やガス管が通っており、PSの位置は基本的に動かせません。特にトイレの排水管(太い管)は、移設に大きな制限があります。

- 床の構造: 床の構造が「二重床(床下に空間がある)」か「直床(コンクリートスラブに直接床材が貼ってある)」かを確認します。二重床の方が、床下で配管を動かしやすいため、水回りの移設や間取り変更の自由度が高くなります。(ただし、スラブの厚みや梁の位置による制限はあります)

- 躯体壁: 5章で詳述しますが、壊せない構造壁(躯体壁)がどこにあるかを確認します。

4-3. リフォーム時の工夫(配管の移設方法・間仕切りの取り方の例)

- 床を上げて配管: 直床の場合や二重床でもスペースが足りない場合、リフォームで床を部分的に上げる(段差を作る)ことで、排水管の勾配を確保し、水回りを移設できるケースがあります。

- PSの近くで計画: 水回りの移動は、既存のPSから離れすぎない範囲で計画するのが、費用と実現可能性のバランスをとるコツです。

5. 専有部分の構造(梁・柱・床構造)

5-1. 概要:梁や躯体壁の位置が間取り変更を制限する場合

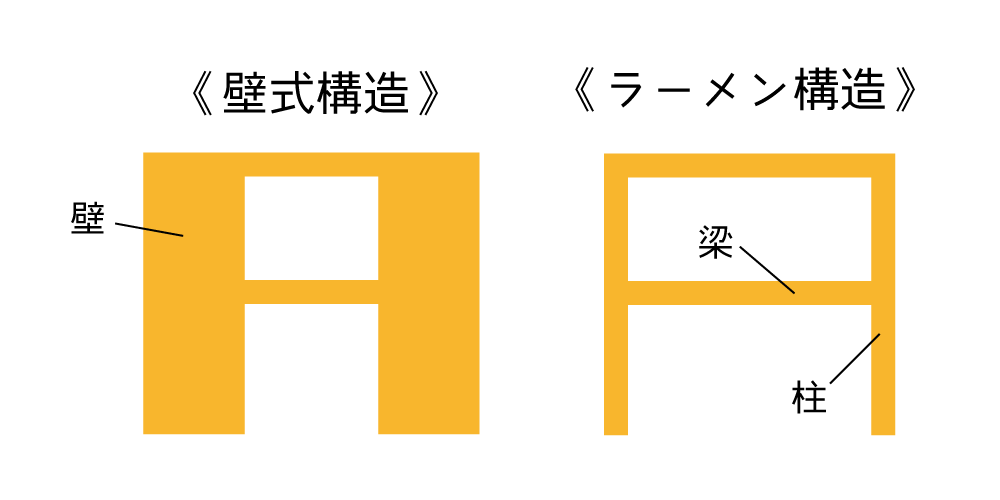

間取り変更の自由度は、建物の**「構造」**によっても決まります。

- 壁式構造: 柱や梁の代わりに、厚いコンクリートの壁(耐力壁・躯体壁)で建物を支える構造。低層マンションに多いです。この躯体壁は絶対に壊すことができません。

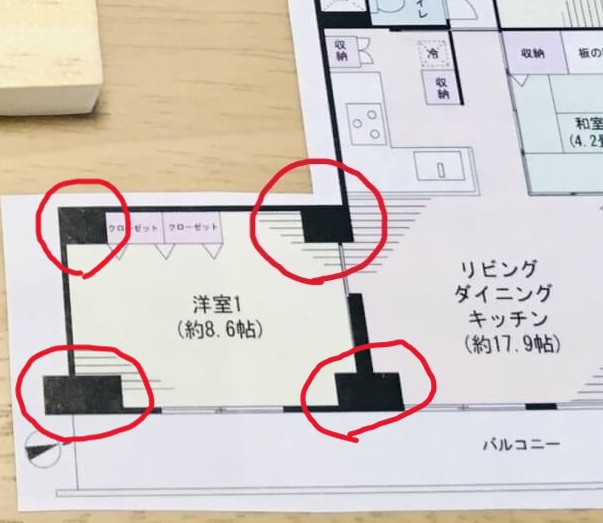

- ラーメン構造: 柱と梁で建物を支える構造。多くのマンションで採用されています。柱と梁以外の壁(間仕切り壁)は比較的自由に撤去・新設できます。

5-2. チェック方法(図面での確認・現地での見分け方・設計に必要な情報)

- 図面(間取り図): ラーメン構造の場合、間取り図に「柱(太い四角)」や「梁(点線)」が描かれています。壁式構造の場合、壁が太く描かれていることが多いです。

- 現地: 現地で壁を叩いてみて、コンクリートの硬い音がするか(躯体壁)、軽い音がするか(間仕切り壁)で、ある程度判断できます。天井に「梁」が出っ張っているかどうかも確認しましょう。

- 竣工図: 正確なリフォームプランニングには「竣工図(建物が完成した時の図面)」の確認が必要です。

5-3. 対策:構造を活かしたプラン例と費用目安

- 梁を活かす: 大きな梁が室内に出っ張っている場合、あえて梁を見せるデザインにしたり、梁下に間接照明を仕込んだり、梁を境に空間をゆるやかにゾーニングしたりと、デザイン要素として活かすことが可能です。

- 壁式構造の場合: 壊せない壁を前提とした間取り(個室はそのまま活かし、内装や設備を一新する)を考える必要があります。無理に壊そうとすると構造の安全性を損ないます。

6. 給排水・排水管の状態(特に水回り)

6-1. 概要:古い配管は交換コスト・将来リスクがある

築年数が古いマンション(特に築25年以上)で最も注意したいのが、**「給排水管の老朽化」**です。目に見えない部分ですが、交換するとなると床や壁を剥がす大掛かりな工事となり、費用も高額になります。

6-2. 確認ポイント(竣工年・配管の材質・過去の水漏れ履歴)

- 配管の材質:

- 給水管: 1990年代後半頃までは「鋼管(ライニング鋼管)」が主流でしたが、錆びやすく、赤水や詰まり、漏水のリスクがあります。現在は「樹脂管(ポリブテン管、架橋ポリエチレン管)」が主流です。

- 排水管: 「鋳鉄管」は錆や腐食のリスクがあります。「塩ビ管」が一般的です。

- 交換の可否: 配管がコンクリートスラブに埋め込まれている(スラブ下配管)と、専有部分のリフォームで交換するのは困難です。二重床や、スラブ上配管(床上に配管が転がしてある)であれば交換しやすいです。

- 修繕履歴: 2章とも関連しますが、マンション全体で配管(共用部の縦管)を交換済みか、その予定はあるかを確認します。

6-3. リフォーム上の注意(追い炊き配管/横引きの交換可否と費用)

- 専有部分の配管(横引き管): 専有部分内の配管(床下を通る横引き管)は、リフォーム時に交換するのがベストタイミングです。特に水回りをフルリフォームする場合は、配管も一新することを強くお勧めします。

- 追い炊き機能: 古いマンションでは、浴室に「追い炊き機能」がない場合があります。後付けするには、給湯器から浴槽まで2本の配管を通す必要がありますが、経路や構造(特に壁式構造や在来工法の浴室)によっては難しい場合があります。

7. 電気容量・配線・コンセント配置

7-1. 概要:電気容量や配線が最新家電・オール電化で足りるか

現代の生活では、食洗機、IHクッキングヒーター、浴室乾燥機、エアコンの複数台使用など、大量の電力を消費します。古いマンションでは**電気の総容量(アンペア数)**が不足していたり、配線が古かったりする場合があります。

7-2. チェック方法(分電盤の容量・ブレーカー種類・コンセントの位置)

- 分電盤(ブレーカー): 玄関や洗面所の上部などにある分電盤を確認します。

- 主幹ブレーカー: 「30A」「40A」など、現在の契約容量が分かります。

- 単相2線式 vs 単相3線式: ブレーカーに「赤・白・黒」の3本の線が来ていれば「単相3線式」で、100Vと200Vが使え、容量アップ(60A程度まで)も比較的容易です。「白・黒」の2本(単相2線式)だと、使えるのは30A程度までで、IHなどの200V機器は使えません。

- コンセント: 必要な場所にコンセントがあるか、数は足りているかを確認します。

7-3. 対策:配線追加や分電盤容量アップの工事と見積もり注意点

- 容量アップ: 単相2線式から単相3線式に変更する工事は、マンション全体の電線(幹線)の許容量にもよるため、管理組合の許可が必要です。場合によっては建物全体での工事が必要となり、現実的でないこともあります。

- 配線追加: リフォームで壁や床を解体する際であれば、コンセントの増設や専用回路(エアコン、IH用など)の追加は比較的容易です。

- 見積もり: フルリフォームの場合、既存の配線をすべて撤去し、新しい配線に引き直す(全交換)方が、将来的な漏電リスクも減らせて安心です。

8. バルコニー・防水・外壁の状態

8-1. 概要:防水劣化は大規模修繕と関係し、内装に影響する

バルコニーや窓サッシの周り、外壁の状態は、**「雨漏り」**のリスクに直結します。これらは共用部分ですが、劣化が進むと専有部分の内装(壁紙のシミ、カビ、床の腐食など)に被害が及びます。

8-2. チェック方法(雨漏り痕跡・バルコニー床の勾配・排水の詰まり)

- 内覧時: 窓際の壁や天井、クローゼットの奥などに、雨染みやカビの痕跡がないか、壁紙が不自然に浮いたり張り替えられたりしていないかを注意深く見ます。

- バルコニー: 床の防水層にひび割れや膨れがないか、排水溝(ドレン)が詰まっていないか、水が溜まるような逆勾配になっていないかを確認します。

8-3. リフォームでの配慮(外部工事との同時施工メリット)

- 内装への影響: 雨漏りの痕跡がある場合、内装リフォームの前に、原因(共用部分の防水切れなど)を管理組合に報告し、修繕してもらう必要があります。原因が解消されないまま内装をきれいにしても、再発してしまいます。

- 大規模修繕のタイミング: 2章の通り、大規模修繕(防水工事や外壁塗装)が近々予定されているかを確認し、リフォームの計画に組み込むことが重要です。

9. 日当たり・採光・窓の向き(断熱・結露対策)

9-1. 概要:採光は快適性と断熱対策に直結

日当たりや採光は、部屋の明るさだけでなく、冬の暖かさ(暖房効率)や夏の暑さ(冷房効率)、そして**「結露」**の発生しやすさにも大きく影響します。

9-2. 現地での確認(時間帯を変えての確認、周囲の影)

- 時間帯: 必ず日中(できれば午前と午後)に内覧し、メインの窓(リビングなど)の採光状態を確認します。

- 周辺環境: 隣の建物との距離が近い、目の前に高い建物がある場合、図面では南向きでも実際には日が入らないことがあります。

- 結露の痕跡: 窓のパッキンや、窓際の壁・床にカビやシミがないかを確認します。結露しやすい物件は、断熱リフォームが必須になる場合があります。

9-3. リフォーム上の工夫(窓交換・断熱改修・内窓導入の優先度)

- 内窓(二重サッシ): 最も手軽で効果的な対策です。既存の窓(共用部分)はそのままに、室内側(専有部分)に新しい窓枠を取り付けます。断熱性・遮音性が劇的に向上し、結露対策にもなります。

- 壁・床の断熱: フルリフォームで壁や床を解体する場合は、壁の内側に断熱材を充填したり、床下に断熱材を入れたりすることで、住まい全体の快適性を高められます。

- 窓ガラス交換: 管理規約で許可されれば、ガラスのみを複層ガラス(ペアガラス)やLow-Eガラスに交換できる場合もあります。

10. 騒音・遮音(上下左右の音・道路騒音)

10-1. 概要:遮音性能は暮らしの満足度に直結

上下階の足音や生活音、隣戸からの音、または自分たちの出す音が周囲にどう響くかは、住んでみないと分かりにくいですが、暮らしの満足度を大きく左右します。

10-2. 確認方法(実際に在室時間帯での確認・管理組合のクレーム履歴)

- 内覧時の静寂: 内覧中、いったん会話を止め、シーンとした状態で耳を澄ませてみてください。上下左右の音、エレベーターの音、給排水管を水が流れる音などが聞こえるか確認します。

- 時間帯: 人が在室している可能性が高い、平日の夜や休日の日中に確認するのも有効です。

- ヒアリング: 管理人や不動産会社に、過去の騒音トラブルの有無を聞いてみるのも一つの方法です。

10-3. 改善策:内装でできる遮音対策(壁・床・窓の仕様)と費用概略

- 床: 3章の通り、管理規約で定められた遮音等級(L-45など)をクリアする床材(遮音フローリングやカーペット)を使用します。

- 壁: 隣戸との境界壁(戸境壁)のコンクリート厚が薄い場合、室内側に遮音材や吸音材を入れた「ふかし壁」を造作することで、音の伝わりを軽減できます。

- 窓: 道路騒音や電車の音は、9章で挙げた「内窓」の設置が最も効果的です。

11. 築年数と過去のリフォーム履歴・瑕疵の有無

11-1. 概要:築年数だけでは判断できない。過去工事の履歴が重要

「築年数が古い=悪い」とは一概に言えません。築古でも適切に管理・修繕され、前所有者が丁寧に住んでいた物件は多くあります。重要なのは、**「過去にどのようなメンテナンスやリフォームが行われてきたか」**です。

11-2. 確認項目(過去の工事報告書・重要事項説明の確認)

- 過去のリフォーム履歴: 前所有者がいつ、どのようなリフォーム(水回り交換、配管交換、間取り変更など)を行ったかを確認します。履歴が不明だと、壁や床を剥がした際に「想定外の構造」になっていて追加工事費が発生するリスクがあります。

- 重要事項説明書: 不動産売買契約時に説明される書類です。過去の事故(事件、火災など)や、建物の瑕疵(雨漏り、シロアリ被害など)が報告されている場合は記載されます。

11-3. リフォーム計画への反映(どこを先に直すべきかの優先順位付け)

- 「隠れた瑕疵」リスク: 見た目はきれいでも、中身(配管、断熱材、下地)が老朽化しているケースがあります。リフォーム会社による「現況調査」をしっかり行い、優先順位(例:まず水漏れリスクのある配管を交換し、内装は後回しにするなど)を決めることが重要です。

12. 価格と将来の資産価値(リフォーム費用対効果)

12-1. 概要:購入価格+リフォーム費で総コストを計算する重要性

中古マンション選びでは、「物件価格+リフォーム費用」のトータルコストで予算を考えることが絶対条件です。物件価格が安くても、リフォームに想定以上の費用がかかれば、結果的に割高になってしまいます。

12-2. 価格評価のチェック方法(相場比較・将来の売却を見据えた改修)

- 相場との比較: 周辺の類似物件(築年数、平米数、駅からの距離)の価格と比較し、割高でないかを確認します。

- リフォーム費用の概算: 購入検討段階でリフォーム会社に内覧(現地調査)を依頼し、「やりたいリフォーム」の概算見積もりを取ることが理想です。これにより、総コストが予算内に収まるか判断できます。

- 資産価値: リフォームで内装を新しくしても、建物の価値(立地、管理状態)が低ければ、将来売却する際にリフォーム費用を回収できない可能性があります。奇抜すぎない、多くの人に受け入れられるデザインにすることも資産価値を保つ一つの方法です。

12-3. コストを抑える工夫(部分改修・DIYの活用・優先順位付け)

- 優先順位付け: 予算が限られる場合、「絶対に譲れない部分(水回り、配管など)」と「後からでもできる部分(内装、造作家具など)」に分け、優先順位の高いものからリフォームします。

- 既存を活かす: 状態の良い部分(建具、床など)はクリーニングや塗装で活かし、コストを抑える工夫も可能です。

13. まとめ(工事前のチェックリスト&次のアクション)

中古マンションを買ってリフォームを成功させるためには、**「リフォームで変えられる部分」と「変えられない部分」**を正確に見極めることが不可欠です。

以下の12ポイントを、購入前に必ずチェックしましょう。

- 立地と周辺環境: 変えられない最大の要素。

- 管理状況と修繕履歴: 将来のコストと資産価値に直結。

- 管理規約: リフォームの自由度を決めるルール。

- 間取りと配管(PS): 水回りの移動が可能か。

- 構造(ラーメン/壁式): 壊せる壁か、壊せない壁か。

- 給排水管の状態: 隠れた高額コストのリスク。

- 電気容量: 現代の生活に耐えられるか。

- 防水・外壁: 雨漏りのリスク。

- 日当たり・採光: 快適性と断熱性。

- 騒音・遮音: 暮らしの満足度。

- 過去の履歴: 築年数よりメンテナンス状況。

- 総コスト: 「物件価格+リフォーム費用」で判断。

これらのポイントは、専門的な知識がないと判断が難しい部分も多く含まれます。

「この物件、本当に買って大丈夫?」「希望のリフォームはできる?」と迷ったら、ぜひ私たちリフォームのプロにご相談ください。

『ゆきプロ』

最後までご覧頂きありがとうございます。

満足のいくリフォームやリノベーションをご検討の方は、大阪府豊中市のリフォーム会社『ゆきプロ』へご相談ください。

ゆきプロは少数精鋭。経験、実績のあるスタッフのみのプロ集団です。

お見積り無料!お気軽にお問合せください(^^)/