【保存版】マンションリノベーション完全ガイド — 費用・工期・注意点と成功の進め方

理想の住まいを求めて、中古マンションを購入し「リノベーション」を選ぶ方が増えています。しかし、一戸建てと違い、マンションには「管理規約」や「専有部分」といった特有のルールが存在します。

知らずに進めると「思った通りに工事ができなかった」「費用が想定外にかさんだ」といったトラブルにもなりかねません。

この記事は、マンションリノベーションを成功させたいと考えるすべての方に向けた「完全ガイド」です。リフォーム会社としての豊富な経験に基づき、費用の相場から工期、法的な注意点、そして成功するプランニングの進め方まで、知っておくべき情報を網羅しました。

「何から始めればいいかわからない」「失敗したくない」——。そんな不安を解消し、理想の住まいづくりを実現するための一歩を踏み出すために、ぜひ最後までお役立てください。

この記事で得れること

✓ マンションリノベーションの基礎知識

✓ マンションリノベーションの注意点、ポイント

✓ マンションリノベーションの費用感

✓ マンションリノベーションの進め方

この記事の内容が少しでも参考になれば幸いです(^^)/

- 1. 1. はじめに:マンションリノベーションとは何か

- 2. 2. リノベーションを検討する前に押さえる基礎知識

- 3. 3. マンションリノベの費用目安と内訳

- 4. 4. 工期(スケジュール)の目安と工程ごとの流れ

- 5. 5. リノベのプランニング方法(成功する設計の考え方)

- 6. 6. 施工会社・設計事務所の選び方と比較ポイント

- 7. 7. マンション特有の注意点(管理規約・近隣対応など)

- 8. 8. 設備・素材の選び方(キッチン・浴室・床・壁)

- 9. 9. デザイン事例とトレンド(参考イメージで具体化)

- 10. 10. よくある失敗例と回避策(トラブル予防)

- 11. 11. 資金計画・補助金・税制メリット

- 12. 12. リノベーションの流れ(実践ガイド:契約〜引き渡し)

- 13. 13. 引越し・居住しながらの工事の注意点

- 14. 14. Q&A(検索でよくある疑問に回答)

- 15. 15. 用語集(初心者向けの短い解説)

- 16. 16. まとめと次の一歩

1. はじめに:マンションリノベーションとは何か

『ゆきプロ』

まずは「リノベーション」の基本的な定義と、似た言葉である「リフォーム」との違いから押さえておきましょう。

1-1. マンションリノベーションとリフォームの違い

よく混同されがちな「リノベーション」と「リフォーム」ですが、その目的と規模に大きな違いがあります。

- リフォーム (Reform): 老朽化した設備や内装を「修復」し、新築時の状態に近づけることを指します。例えば、「古くなった壁紙の張り替え」「システムキッチンの交換」「壊れた給湯器の取り替え」などがこれにあたります。マイナスをゼロに戻すイメージです。

- リノベーション (Renovation): 既存の建物に「新たな価値」を付け加えることを目的とした、大規模な改修を指します。間取りを大きく変更したり、内装を一新してデザイン性を高めたり、断熱性や耐震性といった性能を向上させたりします。ゼロからプラスを生み出すイメージです。

マンションリノベーションは、ライフスタイルの変化に合わせて住まいを根本から作り変える、自由度の高い改修と言えます。

1-3. リノベのメリット・デメリット要約

マンションリノベーションには多くの魅力がある一方、注意すべき点も存在します。決断する前に、メリットとデメリットを客観的に把握しておきましょう。

メリット:

- 自由な設計: 規約の範囲内であれば、間取りやデザインを自由に設計できます。

- 新築より割安: 中古マンションを購入してリノベーションする場合、新築マンションを購入するよりもトータルコストを抑えられるケースが多くあります。

- 立地の選択肢: 新築マンションが少ない人気エリアでも、中古マンションなら希望の立地で見つけやすいメリットがあります。

- 資産価値の向上: デザイン性や機能性を高めることで、物件の資産価値を維持・向上させることが期待できます。

デメリット:

- 規約の制約: マンション特有の「管理規約」により、工事内容(特に水回りや床材)が制限される場合があります。

- 構造上の制約: 建物の構造(例:壁式構造)によっては、撤去できない壁があり、希望の間取りが実現できないことがあります。

- 入居までの時間: 中古マンション購入からリノベーション完了、入居までには数ヶ月の期間が必要です。

- 見えない部分のリスク: 解体してみて初めてわかる躯体の問題(カビ、腐食、配管の老朽化など)があり、追加費用が発生するリスクがあります。

2. リノベーションを検討する前に押さえる基礎知識

『ゆきプロ』

マンションリノベーションは「何をしても自由」というわけではありません。一戸建てと大きく異なる「ルール」を理解することが、成功の第一歩です。

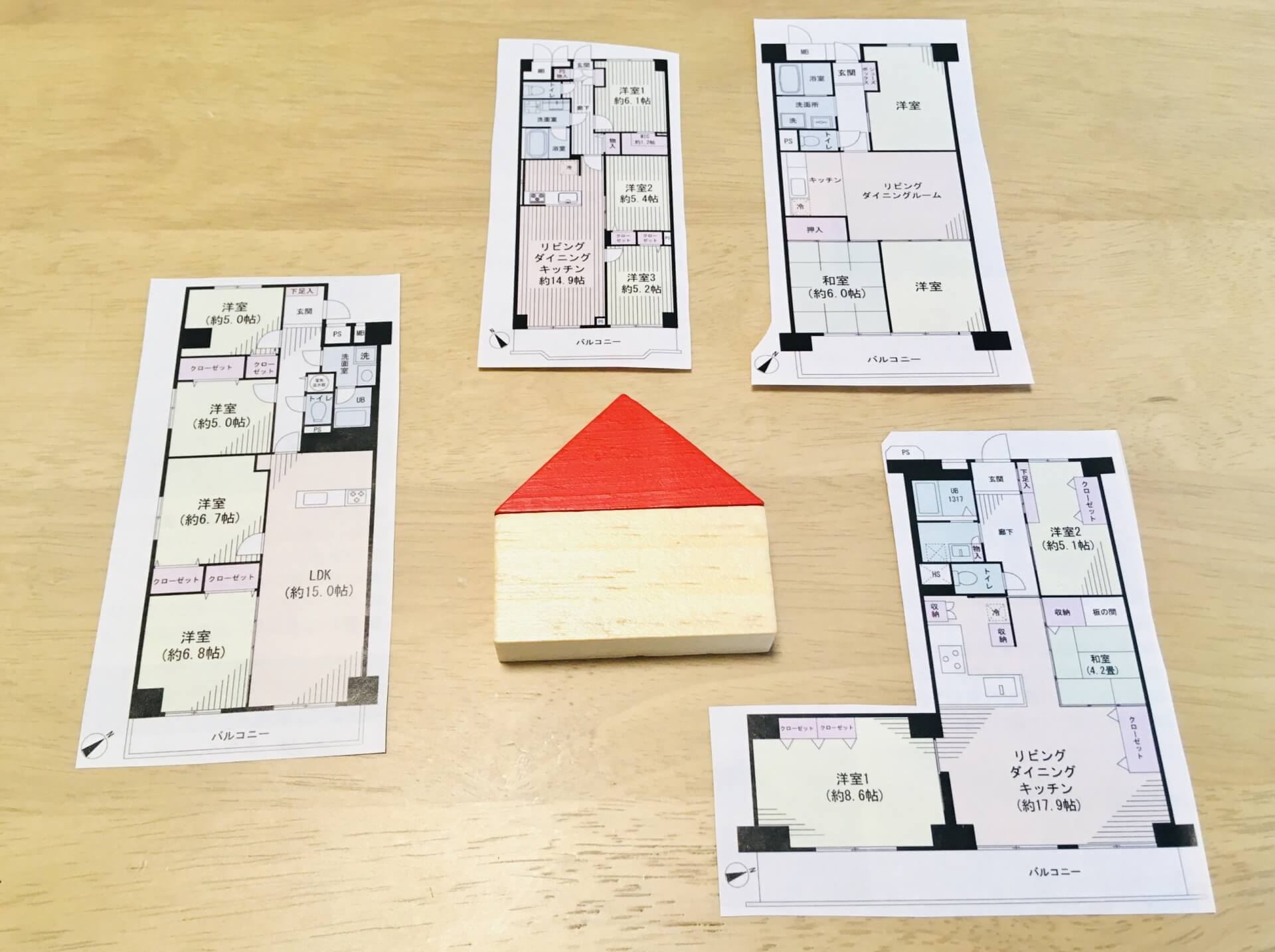

2-1. マンションの構造(専有部分と共用部分の違い)

マンションは、区分所有者が自由にリノベーションできる**「専有部分」と、住民全員で共有する「共用部分」**に分かれています。

- 専有部分: 住戸の「内側」の部分です。具体的には、壁紙、天井、床(内装仕上げ)、間仕切り壁、室内の設備(キッチン、浴室、トイレなど)が該当します。リノベーションの対象となるのは、原則としてこの専有部分のみです。

- 共用部分: 専有部分以外のすべてを指します。

- 主な共用部分: エントランス、廊下、エレベーター、バルコニー、窓サッシ、玄関ドア(外側)など。

- 注意が必要な部分: 専有部分と思われがちな「窓」や「玄関ドア」、「バルコニー」も、実は共用部分です。これらは基本的に勝手に交換・塗装することはできません。

- 躯体(くたい): 建物を支えるコンクリートの柱、壁、床スラブなども共用部分です。

2-2. 管理規約・規程でできること・できないこと(管理組合のルール)

各マンションには、住民が快適に暮らすためのルールブックである**「管理規約」**が定められています。リノベーションを計画する際は、この規約を真っ先にご確認ください。

- 床材の制限: 階下への騒音を防ぐため、フローリングの遮音等級(例:「L-45以上」)が指定されていることが一般的です。

- 水回りの移動: 配管の都合上、水回り(キッチン、浴室、トイレ)の移動が制限されたり、禁止されていたりする場合があります。

- 工事時間の制限: 騒音が出る工事は「平日9時〜17時のみ」など、作業可能な曜日や時間帯が細かく決められています。

- その他: 使える資材の制限、搬入経路の指定など、マンションごとに独自のルールがあります。

2-3. 大規模修繕との関係(共用部工事との調整)

マンションは通常、10〜15年に一度**「大規模修繕」**(外壁塗装、屋上防水、バルコニー修繕など)が行われます。

リノベーションのタイミングがこの大規模修繕と重なると、注意が必要です。例えば、窓まわりの工事(内窓設置など)を予定していても、大規模修繕でバルコニーが使えない期間は工事が難しくなります。また、大規模修繕の直後にリノベで資材を搬入し、修繕したばかりの共用廊下やエレベーターを傷つけてしまうと、大きなトラブルになります。

リノベーションの計画時には、管理組合が予定している大規模修繕のスケジュールも確認しておきましょう。

2-4. 建築基準法や耐震性の基本

1981年(昭和56年)6月1日に、建築基準法の耐震基準が大きく改正されました。これ以前の基準を**「旧耐震基準」、以降の基準を「新耐震基準」**と呼びます。

旧耐震基準のマンションは、新耐震基準の物件に比べて耐震性に懸念がある場合があります。リノベーションで間取りを変更する際、耐震性に影響を与える壁を撤去しないよう注意が必要です。特に「壁式構造」のマンションは、壁で建物を支えているため、間取り変更の自由度が低い傾向があります。

リノベーションを機に、現行の耐震基準を満たしているか、必要であれば耐震診断や補強が可能かどうかも、専門家(リノベーション会社や設計士)に相談することが重要です。

3. マンションリノベの費用目安と内訳

『ゆきプロ』

リノベーションで最も気になるのが「費用」です。どれくらいの規模で、何にどれくらいかかるのか、相場と内訳を解説します。

3-1. 全体費用の目安(小規模〜フルリノベの相場)

リノベーション費用は、工事の範囲(面積)と内容(設備のグレード、間取り変更の有無)によって大きく変動します。あくまで目安ですが、以下に相場を示します。(※地域や依頼先によって変動します)

- 小規模リノベ(部分改修): 水回りのみ、内装のみなど、範囲を限定したリノベ。

- 費用目安: 100万円〜500万円

- 中規模リノベ(間取り変更あり): リビングの拡張や水回りの移動を含む、比較的大きな改修。

- 費用目安: 500万円〜1,000万円

- フルリノベ(スケルトン): 専有部分の内装や設備をすべて解体し、一から作り直す全面改修。

- 費用目安: 1,000万円〜

- 単価目安: 1㎡あたり15万円〜25万円(例: 60㎡なら900万〜1,500万円)

3-2. 主な費用の内訳(材料費、工事費、設計費、諸経費、管理組合費用)

リノベーションの総費用は、大まかに以下の項目で構成されています。

- 材料費(約20〜40%): キッチン、ユニットバス、トイレなどの設備費、床材、壁紙、建具などの資材費です。選ぶグレードによって費用が大きく変わります。

- 工事費(約40〜60%): 解体費、大工工事費、内装工事費、設備(電気・水道・ガス)工事費など、職人さんの人件費や技術料です。

- 設計・デザイン費(約5〜15%): プランニング、図面作成、デザイン、工事監理(工事が図面通り進んでいるかチェックする)費用です。

- 諸経費(約5〜10%): 現場管理費、廃材処理費、運搬費、近隣対策費、会社の経費などです。

- 管理組合費用(実費): 管理組合への申請手数料や、工事車両の駐車代などがかかる場合があります。

3-3. 追加でかかりやすい費用(給排水・電気の引き直し、躯体補修)

見積もり時には含まれていなかった「追加費用」が発生しやすいポイントがあります。特に中古マンションでは注意が必要です。

- 給排水管・ガス管の老朽化: 築年数が古い物件では、床下や壁の中の配管が劣化していることがあります。解体後に交換が必要と判明し、追加費用がかかるケースです。

- 電気容量・配線の問題: 現代の家電(IHクッキングヒーター、食洗機など)を使うには、電気容量が不足していたり、配線が古すぎたりすることがあり、引き直しが必要になる場合があります。

- 躯体(コンクリート)の補修: 壁や床を解体した際、コンクリートにひび割れやカビ、断熱材の欠損などが見つかり、補修が必要になることがあります。

3-4. コストを抑えるポイント(優先順位の付け方・中古設備の活用)

予算内で理想の住まいを実現するためには、メリハリをつけることが重要です。

- 優先順位を決める: 「絶対に譲れないこと(例:水回りの設備)」「できればやりたいこと(例:間接照明)」「今回は見送っても良いこと(例:壁材のグレード)」を家族で話し合い、優先順位を明確にします。

- 設備のグレードを見直す: すべての設備を最高グレードにする必要はありません。リビングなど人目に触れる場所はこだわる一方、寝室や収納内部は標準グレードにするなど、強弱をつけましょう。

- 間取り変更を最小限に: 水回りの移動や壁の撤去・新設はコストが大きくかかります。既存の間取りを活かせるプランも検討しましょう。

- 施主支給やDIY: エアコンや照明器具、カーテンレールなどを施主(お客様)が別途購入して取り付けてもらう「施主支給」や、壁の塗装など一部をDIYすることでコストを抑えられる場合があります。(※ただし、保証対象外になる場合や、施工会社に断られる場合もあるため要相談)

4. 工期(スケジュール)の目安と工程ごとの流れ

『ゆきプロ』

「いつから住み始められるのか」は非常に重要です。リノベーションの規模別に必要な工期と、着工から完成までの流れを解説します。

4-1. 規模別の工期目安(部分リフォーム〜フルスケルトン)

工事の規模によって、必要な期間は大きく異なります。

- 部分リフォーム(例:内装のみ): 約2週間〜1ヶ月

- 中規模リノベ(例:水回り一括交換+内装): 約1ヶ月〜2ヶ月

- フルリノベ(スケルトン): 約2ヶ月〜4ヶ月

これらはあくまで「工事期間」の目安です。実際には、この前に「準備期間」が数ヶ月必要になります。

4-2. 着工前に必要な準備と期間(設計、承認、見積もり)

リノベーションは、工事を始めるまでの準備が非常に重要であり、時間もかかります。

- 相談・プランニング(約1〜2ヶ月): リノベーション会社を探し、要望を伝え、現地調査を経て、プランと概算見積もりを作成してもらいます。

- 設計・仕様決定(約1〜1.5ヶ月): 詳細な設計図面を作成し、床材、壁紙、キッチンの色など、細かい仕様を決定していきます。

- 管理組合への申請・承認(約2週間〜1ヶ月): 工事内容をまとめた書類を管理組合に提出し、承認を得ます。承認が下りないと着工できません。

- 本契約・着工準備(約2週間): 最終見積もりを確認し、工事請負契約を結びます。その後、資材の発注や職人の手配が行われます。

トータルすると、相談から着工までには最低でも3〜4ヶ月は見ておく必要があります。

4-3. 工事の主な工程とそれぞれのポイント(解体→下地→設備→仕上げ)

着工後の工事は、主に以下の流れで進みます。

- 解体工事: 既存の間仕切り壁、床、天井、設備などを撤去します。スケルトンリノベの場合、コンクリートの「躯体」が見える状態にします。

- 下地工事: 新しい間取りに合わせて壁や天井の骨組み(下地)を作り、床を組みます。

- 設備・配管工事: キッチンや浴室の設置場所に合わせて、給排水管や電気配線、ガス管を敷設します。

- 内装・仕上げ工事: 壁紙(クロス)を張り、床材(フローリングなど)を敷き、照明器具や建具(ドア)を取り付けます。

- クリーニング・検査: 全体の清掃を行い、設計図通りに仕上がっているか、設備は正常に動くかを専門家が検査(施主検査)します。

- 引き渡し: 検査で問題がなければ、鍵や保証書を受け取り、リノベーション完了となります。

4-4. 工期短縮の注意点(品質と安全のバランス)

「早く住みたい」という理由で工期短縮を強く求めると、トラブルの原因になります。

- 品質の低下: 職人の作業時間を無理に詰め込むと、施工が雑になったり、必要な乾燥時間(塗装やコンクリートなど)を省略したりして、後々の不具合(ひび割れ、剥がれ)につながる恐れがあります。

- 安全管理の不備: 焦りは事故の元です。安全確認が疎かになり、現場での事故リスクが高まります。

- 近隣トラブル: 管理規約で定められた作業時間を超えて工事を行うと、騒音や振動で近隣住民からクレームが入り、工事が一時ストップすることもあります。

工期は、品質と安全を確保するために必要な期間です。余裕を持ったスケジュールを組むことが、結果としてリノベーションの成功につながります。

5. リノベのプランニング方法(成功する設計の考え方)

『ゆきプロ』

リノベーションの成功は「プランニング(設計)」で9割決まると言っても過言ではありません。後悔しないための要望の整理方法と、設計の基本的な考え方をご紹介します。

5-1. 要望の整理シートの作り方(予算・ライフスタイル・将来像)

まずは、ご自身の家族が「何を求めているか」を明確にすることが重要です。頭の中だけで考えず、紙やデータに書き出してみましょう。

- 現状の不満: 「キッチンが暗い」「収納が足りない」「リビングが狭い」「冬場が寒い」など、今のお住まいでの不満点をすべて書き出します。

- 新しい住まいで実現したいこと: 「開放的なLDKが欲しい」「家族と対話できるアイランドキッチンにしたい」「在宅ワーク用のスペースが必要」など、理想を具体的に挙げます。

- ライフスタイル: 朝起きてから夜寝るまでの家族の動き、家事の動線、趣味などを振り返ります。

- 将来像: 「5年後に子どもが増える予定」「10年後には親と同居するかも」「将来は夫婦二人になる」など、家族構成の変化も考慮に入れます。

- 予算: リノベーションにかけられる総予算(物件購入費+リノベ費用+諸経費)を明確にします。

5-2. プランの優先順位付け(必須・できれば・お好み)

要望がすべて出揃ったら、それに優先順位をつけます。予算には限りがあるため、何を最優先するかを家族で決めておくことが重要です。

- 【Must】必須(絶対に実現したい): 例:「結露がひどいので二重サッシにする」「浴室乾燥機は絶対につける」

- 【Want】できれば(予算が合えば実現したい): 例:「床材は無垢材にしたい」「間接照明を入れたい」

- 【Nice】お好み(優先度は低い): 例:「壁紙の一部をアクセントクロスにしたい」

この優先順位が明確であれば、予算調整の際にも「これは削れない」「これは諦めよう」という判断がスムーズになります。

5-3. 動線・採光・収納の設計ポイント

快適な住まいには「動線」「採光」「収納」の3つの要素が欠かせません。

- 動線: 人が室内を移動する経路のこと。

- 家事動線: 「キッチン⇔パントリー⇔洗面所」など、家事を行う際の動きがスムーズか。

- 生活動線: 「玄関⇔リビング⇔寝室」など、日常生活での動きが妨げられないか。

- 動線が交錯しすぎない(例:料理中に家族が横切る)プランが理想です。

- 採光・通風: マンションは窓が限られているため、いかに光と風を奥の部屋まで届けるかが鍵となります。

- 間仕切り壁を減らしてワンルームにしたり、室内に窓(室内窓)を設けたり、欄間(らんま)をつけたりする工夫が有効です。

- 収納: 「量」だけでなく「場所」が重要です。

- 使う場所の近くに必要な収納(適材適所)があるか。(例:玄関に靴やコート、洗面所にタオルや洗剤)

- ウォークインクローゼットやシューズインクローゼットなど、集中収納も便利です。

5-4. 子ども・高齢者を想定したバリアフリー配慮

リノベーションは、将来の身体的変化に備える絶好の機会です。

- 段差の解消: 住戸内の段差(特に水回り)をなくし、フラットフロアにします。

- 手すりの設置: 玄関、廊下、トイレ、浴室など、転倒の危険がある場所に手すりを設置(または将来設置できるよう下地を入れておく)します。

- 扉の変更: 開き戸を引き戸に変更するだけで、車椅子での移動や介助が格段にしやすくなります。

- ヒートショック対策: 浴室暖房乾燥機の導入や、断熱性の高いユニットバスへの交換で、冬場の温度差をなくします。

6. 施工会社・設計事務所の選び方と比較ポイント

『ゆきプロ』

リノベーションの成否は、パートナーとなる会社選びにかかっています。何を基準に選び、どう比較すればよいかを見ていきましょう。

6-1. 会社タイプの違い(工務店/設計事務所/リノベ専門/フランチャイズ)

リノベーションを依頼できる会社には、主に4つのタイプがあり、それぞれ得意分野が異なります。

- 工務店:

- 特徴: 地域密着型で、施工(工事)を自社または地元の職人で行う。

- メリット: 施工品質が安定しやすい。コストと品質のバランスが良い場合が多い。

- デメリット: デザイン提案力は会社によって差がある。

- 設計事務所:

- 特徴: デザインと設計を専門に行う。施工は別途工務店に依頼する(設計監理)。

- メリット: デザイン性が高く、施主のこだわりに寄り添った自由なプランニングが期待できる。

- デメリット: 設計料が別途(工事費の10〜15%程度)かかる。工期が長くなる傾向がある。

- リノベーション専門会社:

- 特徴: リノベーションを専門に扱っており、設計から施工まで一貫して(ワンストップで)行う。

- メリット: 中古物件探しからリノベ、ローンまでトータルで相談できる。デザインと施工のノウハウが豊富。

- デメリット: 会社によって得意なデザインのテイスト(ナチュラル、モダンなど)が偏っている場合がある。

- フランチャイズ(大手リフォーム会社):

- 特徴: 全国展開しており、知名度が高い。パッケージ化された商品が多い。

- メリット: 品質や価格が均一で分かりやすい。保証体制がしっかりしている。

- デメリット: 規格化されているため、デザインや間取りの自由度が低い場合がある。

6-2. 見積りで比較すべき項目(内訳の透明性、保証、追加費用の扱い)

複数の会社から見積もり(相見積もり)を取る際は、総額だけで比較してはいけません。

- 内訳の透明性: 「○○工事一式」といった大雑把な見積もりではなく、材料費、工事費、諸経費などの内訳が細かく記載されているかを確認します。内訳が詳細な会社ほど、信頼性が高いと言えます。

- 提案内容の比較: 同じ要望でも、A社は「壁を撤去するプラン」、B社は「壁を活かしたプラン」を提案するなど、設計内容が異なる場合があります。どのプランが自分たちの要望に最も合っているかを比較します。

- 保証・アフターサービス: 工事後の保証(例:工事部分の瑕疵保証は2年、設備は1年など)の内容と期間を確認します。

- 追加費用の扱い: 「解体後に問題が見つかった場合、追加費用はどの程度発生しうるか」「その場合の連絡・承認プロセスはどうなっているか」を事前に確認しておきましょう。

6-3. 実績確認の方法(施工事例、レビュー、現地見学のすすめ)

会社の「実力」を見極めるには、過去の実績を確認するのが一番です。

- 施工事例(ポートフォリオ): ホームページや資料で、過去に手がけたリノベーション事例を確認します。自分の好みのデザインや、似たような間取りの事例が多い会社は、話がスムーズに進む可能性が高いです。

- レビュー・口コミ: インターネット上の口コミや、可能であれば過去の施主の「お客様の声」を参考にします。ただし、良い面・悪い面の両方を見て客観的に判断しましょう。

- 現地見学(オープンハウス): 可能であれば、その会社が施工した物件の見学会や、ショールームに足を運びましょう。写真ではわからない質感や空間の広がり、施工の丁寧さ(仕上げの美しさ)を直接確認できます。

6-4. 契約時の注意点(仕様決定のタイミング・支払条件・瑕疵保証)

プランと見積もりに納得したら、いよいよ契約です。契約書は細部まで目を通しましょう。

- 仕様決定のタイミング: 契約時にどこまで詳細な仕様(壁紙の型番、キッチンの色など)が決まっているかを確認します。仕様が未定のまま契約(いわゆる「どんぶり勘定」)すると、後で仕様を決めるたびに追加費用が発生し、予算オーバーの原因になります。

- 支払条件: 工事代金の支払いタイミング(例:契約時30%、着工時30%、完了時40%など)が明記されているかを確認します。

- 瑕疵(かし)保証: 工事の欠陥(瑕疵)が見つかった場合の保証内容です。保証期間と範囲を必ず確認してください。

- 工事日程: 着工日と完了(引き渡し)予定日が明記されているかを確認します。

7. マンション特有の注意点(管理規約・近隣対応など)

『ゆきプロ』

マンションリノベーションには、一戸建てにはない特有の制約があります。これらを見落とすと、最悪の場合、工事が中断したり、管理組合とトラブルになったりします。

7-1. 管理規約で禁止されがちな工事と対処法

管理規約はマンションの「法律」です。特に以下の点は厳しく制限されていることが多いです。

- 床材の変更:

- 禁止事項: 遮音性能が低いフローリングの使用。カーペット敷きからフローリングへの変更自体を禁止している場合も。

- 対処法: 規約で定められた遮音等級(L-45など)をクリアした床材を選ぶか、遮音性の高い下地材と組み合わせて施工します。

- 水回りの移動:

- 禁止事項: 排水管の勾配が取れない大幅な移動や、共用部分である床スラブ(コンクリート)に穴を開ける(スラブ貫通)工事。

- 対処法: 現在の配管位置(パイプスペース)から離しすぎないプランを検討します。床を上げて(二重床にして)配管スペースを確保する方法もあります。

- 窓・玄関ドアの交換:

- 禁止事項: これらは「共用部分」のため、住民が勝手に交換・塗装することはできません。

- 対処法: 断熱性や防音性を高めたい場合は、専有部分である「内側」に「内窓(二重サッシ)」を設置する方法が一般的です。

- 躯体(コンクリート)の変更:

- 禁止事項: 建物を支える構造壁(耐力壁)の撤去や、コンクリートに大きな穴を開けること。

7-2. 管理組合への申請プロセス(必要書類と期間)

リノベーション工事を行うには、事前に管理組合(または管理会社)へ「工事申請書」を提出し、承認を得る必要があります。

- 必要な書類(例):

- 工事申請書(所定のフォーマット)

- 設計図面(平面図、設備図など)

- 工程表

- 使用する資材のリスト(特に床材の遮音証明書)

- 近隣住民への挨拶状(の控え)

- 申請プロセス: 書類提出後、理事会での審査を経て承認されます。審査は月1回の理事会で行われる場合が多いため、申請から承認まで2週間〜1ヶ月程度かかることを見越してスケジュールを組む必要があります。

備考

申請書類の準備や提出は、リノベーション会社が代行してくれることがほとんどです。経験豊富な会社は、このプロセスもスムーズです。

7-3. 騒音・振動対策と近隣への配慮(工期中のマナー)

リノベーション工事は、大きな騒音や振動を伴います。特に解体工事やコンクリートへの穴あけ作業は、想像以上の音が響きます。

- 近隣挨拶: 着工前に、リノベーション会社と施主が一緒に、両隣、上下階の住民へ挨拶に伺うのがマナーです。工事の日程や、騒音が予想される期間を伝えます。

- 工事時間の厳守: 管理規約で定められた作業時間(例:平日9時〜17時、土日祝は作業不可)を徹底して守ります。

- 現場の整理整頓: 共用廊下やエレベーターを汚さないよう、養生(保護シートで覆うこと)を徹底し、清掃を行います。

- 良好な関係: 近隣への配慮を怠ると、クレームが多発し、管理組合から工事を差し止められるケースもあります。リノベーション後もそこで生活することを忘れず、丁寧な対応を心がけましょう。

7-4. エレベーター使用や搬入規制の確認

資材の搬入や廃材の搬出には、エレベーターや共用廊下を使用します。

- エレベーターの養生: エレベーター内部を傷つけないよう、専用の養生(保護カバー)が必要です。

- 使用時間の制限: 引っ越しシーズンや朝の通勤時間帯は、エレベーターの使用を制限される場合があります。

- 搬入経路: 大きな資材(システムキッチンやユニットバスの部材)が、玄関や廊下、エレベーターを通過できるか、事前に経路を確認しておく必要があります。場合によっては、窓から吊り上げて搬入する必要があり、追加費用がかかります。

8. 設備・素材の選び方(キッチン・浴室・床・壁)

『ゆきプロ』

リノベーションの満足度を大きく左右するのが、毎日触れる設備や素材選びです。デザイン性だけでなく、機能性やメンテナンス性も考慮して選びましょう。

8-1. キッチンの選び方(レイアウト/機能/メンテナンス性)

- レイアウト:

- I型/L型: 壁付けでスペースを効率的に使えます。

- 対面式(アイランド/ペニンシュラ): 家族とのコミュニケーションが取りやすく、開放感があります。ただし、広いスペースが必要です。

- 機能:

- コンロ: ガスかIHか。IHは掃除が楽ですが、電気容量の確認が必要です。

- 食洗機: ビルトイン(内蔵型)にするか。家事負担を大きく軽減できます。

- ワークトップ(天板)の高さ: 使う人の身長に合わせる(「身長 ÷ 2 + 5cm」が目安)と、腰への負担が減ります。

- メンテナンス性:

- ワークトップ素材: ステンレス(傷が目立ちやすいが衛生的)、人工大理石(デザイン豊富)、セラミック(高価だが熱や傷に強い)など。

- レンジフード: 掃除がしやすい「自動洗浄機能付き」なども人気です。

8-2. 浴室・洗面・トイレのポイント(防水・換気・清掃しやすさ)

水回りは、清潔さと快適さを保つ機能が重要です。

- 浴室(ユニットバス): マンションリノベでは、防水性の高いユニットバスが主流です。(在来工法は防水上のリスクから規約で禁止されている場合が多い)

- 機能: 浴室暖房乾燥機(ヒートショック対策、洗濯物の乾燥)、保温性の高い浴槽。

- 清掃性: 水垢が付きにくい床材や、排水口の掃除がしやすい構造を選びましょう。

- 洗面所: 収納量がポイントです。タオル、洗剤、化粧品など、収納したいものの量を把握してから洗面台を選びます。

- トイレ: タンクレストイレは見た目がスッキリしますが、水圧が低いマンションでは設置できない場合があります。

- 内装材: 汚れやニオイがつきにくい、防臭・抗菌機能のある壁紙や床材がおすすめです。

8-3. 床材・壁材の種類とメリット・デメリット(防音・断熱・耐久性)

- 床材:

- フローリング: デザインが豊富。遮音性能(L値)が規約をクリアしているか要確認。

- 無垢材: 調湿性があり、足触りが良い。水や傷に弱く、コストが高い。

- カーペット: 遮音性・吸音性が高い。ダニやホコリが溜まりやすい。

- フロアタイル/クッションフロア: 水に強く、掃除がしやすい。キッチンや洗面所・トイレ向き。

- 壁材:

- ビニールクロス(壁紙): 最も一般的で安価。デザイン豊富、掃除もしやすい。

- 塗装: 独特の質感が出る。汚れが目立ちやすいが、上から塗り直し(メンテナンス)がしやすい。

- 珪藻土・漆喰: 調湿性・消臭性に優れる。コストが高く、ひび割れしやすい場合がある。

- エコカラット(タイル): デザイン性が高く、調湿・消臭機能がある。アクセントウォールとして人気。

8-4. 環境配慮と省エネ設備(断熱改修、LED、エコキュート等)

リノベーションは、住まいの「燃費」を良くするチャンスです。

- 断熱改修: マンションで最も熱が逃げやすいのは「窓」です。既存のサッシの内側に**内窓(二重サッシ)**を設置するだけで、断熱性・防音性・結露防止効果が劇的に向上します。

- 省エネ設備:

- 照明: すべてLED照明に変更する。

- 給湯器: 効率の良いエコジョーズ(ガス)やエコキュート(電気)に交換する。

- 水栓: 節水型トイレや、節水シャワーヘッドを選ぶ。

これらの改修は、光熱費の削減につながるだけでなく、補助金の対象になる場合もあります。

9. デザイン事例とトレンド(参考イメージで具体化)

『ゆきプロ』

リノベーションで実現したい「暮らし」を具体的にイメージするために、様々なデザインスタイルや事例を見てみましょう。

9-1. 定番スタイル(ナチュラル/モダン/ヴィンテージ)

好みのデザインテイストをリノベーション会社に伝えることで、プランニングがスムーズになります。

・ナチュラル

無垢材や白を基調とし、明るく温かみのあるスタイル。観葉植物やファブリック(布製品)が映えます。

・シンプルモダン

白、黒、グレーを基調に、直線的で無駄のないデザイン。スタイリッシュで都会的な印象を与えます。

・ヴィンテージ(インダストリアル)

コンクリート打ちっ放しや、古材(エイジング加工)、アイアン(黒い鉄)などを使い、あえて「無骨さ」を演出するスタイル。カフェのような空間が人気です。

・北欧(スカンジナビアン)

ナチュラルの温かみと、モダンの機能性を併せ持つスタイル。明るい色調と、曲線的なデザインの家具が特徴です。

9-2. コンパクトマンション向けの工夫(可変収納・間仕切り)

限られたスペースを有効活用するアイデアは、コンパクトなマンション(40〜60㎡台)で特に重要です。

- 間仕切りを減らす: 細かく仕切られた部屋(2DK, 3DK)の壁を撤去し、広々としたLDKやワンルームにすると、空間が広く感じられます。

- 可変性のある間仕切り: 普段は開放し、来客時や就寝時だけ仕切れる「引き戸」や「可動式収納」を活用します。

- 視線の「抜け」を作る: 室内窓やガラスのパーテーションを使い、部屋の奥まで視線が通るようにすると、圧迫感が減ります。

- 壁面収納: 床から天井までの壁面収納や、造作棚で「見せる収納」と「隠す収納」を使い分けます。

9-3. 事例紹介:ビフォー・アフター(写真とポイント解説)

■グレー×オークの調和。こだわりを詰め込んだマンションリノベーション

Before

施工前は、リビングに和室スペースが隣接されていました、、、

After

和室を撤去し、LDKスペースを広くしました(^^)/ テレビ裏には便利な収納スペースを確保。

こだわりポイント

リビングのテレビ背面には、造作の収納スペースを設けました。 WiFi機器や掃除機などをまとめて収納でき、生活感を隠しながらもすぐに使える利便性が魅力です。今回はテレビボードを設置されましたが、壁掛けテレビをご検討の際は、HDMIケーブルを仕込みレコーダーを収納側に置くといったご提案も可能です。

10. よくある失敗例と回避策(トラブル予防)

『ゆきプロ』

リノベーションは高額な買い物です。「こんなはずじゃなかった」と後悔しないために、よくある失敗例とその回避策を知っておきましょう。

10-1. 予算オーバーの典型パターンと対処法

最も多い失敗が「予算オーバー」です。

- 失敗例:

- 「あれもこれも」とオプションを追加し、最終見積もりが当初の1.5倍に。

- 解体後に配管の劣化が見つかり、数十万円の追加工事が発生した。

- ローン審査が通らず、希望の工事を諦めることになった。

回避策

- 優先順位の徹底: プランニングの段階で「Must(必須)」と「Want(できれば)」を明確に分け、予算内で「Must」から叶えていく。

- 予備費の確保: 見積もり総額の10〜20%を「予備費」として確保しておきます。追加工事が発生しても、この範囲で対応できるようにします。

- 資金計画の早期確認: ローンを利用する場合は、早めに金融機関に事前審査を申し込み、借入可能額を把握しておきます。

10-2. 設備や配管位置で後悔しやすいポイント

デザイン重視で決めてしまい、実際に使ってみてから不便さに気づくケースです。

- 失敗例:

- 「コンセントの位置が悪い。掃除機をかけるたびに延長コードが必要」

- 「冷蔵庫や大型家具を置くスペースを考えておらず、通路が狭くなった」

- 「照明のスイッチが寝室の入口にしかなく、ベッドから消せない」

回避策

- 生活のシミュレーション: 設計図面(平面図)を見ながら、家具の配置や、朝起きてから寝るまでの動きを具体的にシミュレーションします。

- コンセント・スイッチ計画: どこで、どの家電を使うかをリストアップし、必要な場所に適切な数のコンセントを計画します。(リノベーション会社からの提案も重要です)

10-3. 工事品質でのトラブル事例(手直し・追加工事)

引き渡し後に見つかる施工不良(瑕疵)です。

- 失敗例:

- 「床鳴りがする」「壁紙のつなぎ目が浮いてきた」

- 「引き戸の滑りが悪い」「水回りのコーキングが雑」

- 「約束した仕様と違う材料が使われていた」

回避策

- 信頼できる会社選び: 施工実績が豊富で、現場管理(工事監理)がしっかりしている会社を選びます。

- 施主検査の徹底: 引き渡し前の「施主検査」には、可能な限り時間をかけ、図面と照合しながら細かくチェックします。傷や汚れ、不具合はその場で指摘し、手直し(補修)を依頼します。

- 工程写真の共有: 工事中(特に壁や床で隠れてしまう部分)の写真を撮ってもらい、共有してもらうよう依頼しましょう。

10-4. 契約トラブルと解決の進め方(証拠の保管・第三者相談窓口)

「言った・言わない」のトラブルは、契約内容の確認不足から生じます。

- 失敗例:

- 「口頭で『サービスします』と言われた工事が、追加請求された」

- 「工事が遅れているのに、何の連絡もない」

回避策

- 契約書・議事録の徹底: 契約書や見積書、設計図面は隅々まで確認します。打ち合わせ内容は必ず「議事録」として書面に残し、双方で確認・署名します。

万が一の相談先

トラブルが当事者間で解決しない場合は、第三者機関に相談しましょう。

住まいるダイヤル((公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター): 国土交通大臣指定の相談窓口で、リフォームに関する相談や、専門家による紛争処理(あっせん、調停)を受けられます。

11. 資金計画・補助金・税制メリット

『ゆきプロ』

リノベーションにはまとまった費用が必要です。賢く資金を調達し、利用できる制度を最大限活用しましょう。

11-1. リノベ資金の組み方(自己資金・ローン・リフォームローン)

資金調達の方法は、主に3つあります。

- 自己資金: 預貯金でまかなう方法。金利負担がないのが最大のメリットです。

- 住宅ローン: 中古マンションの購入とリノベーションを同時に行う場合、「リノベーション一体型住宅ローン」を利用するのが最も一般的です。

- メリット: 住宅購入費とリノベ費用をまとめて借りられ、金利が低く(リフォームローンより低い)、返済期間も長く(最長35年など)設定できます。

- 注意点: 審査のハードルがやや高く、手続きが複雑な場合があります。

- リフォームローン: すでに所有しているマンションをリノベーションする場合や、住宅ローンとは別枠で借りる場合に利用します。

- メリット: 審査が比較的スピーディー。

- デメリット: 住宅ローンに比べて金利が高く、返済期間が短い(10〜15年程度)傾向があります。

11-2. 利用可能な補助金・助成金の探し方(自治体・国の制度)

リノベーションの内容によっては、国や自治体から補助金(助成金)を受けられる場合があります。

- 対象となりやすい工事:

- 省エネ改修: 断熱(内窓設置、断熱材追加)、高効率給湯器の設置など。

- 耐震改修: (旧耐震基準マンションの場合 ※組合全体での改修が主)

- バリアフリー改修: 手すり設置、段差解消、引き戸への変更など。

- 探し方:

- 国の制度: 「子育てエコホーム支援事業」(※名称や内容は年度によって変わります)など、省エネや子育て支援に関連する大型補助金。

- 自治体(都道府県・市区町村)の制度: 「○○区 バリアフリーリフォーム 助成金」のように、お住まいの自治体名と工事内容で検索します。

- 注意点: 補助金は**「工事着工前の申請」**が必須です。また、予算上限に達すると早期に締め切られます。リノベーション会社に、利用できる制度がないか相談してみましょう。

11-3. 税制上の優遇(住宅ローン控除や減税の概要)

一定の要件を満たすリノベーションを行うと、税金が戻ってくる(控除される)制度があります。

- 住宅ローン控除(減税): 年末のローン残高に応じて、一定期間、所得税(または住民税)が控除されます。中古マンション購入+リノベ一体型ローンでも利用可能です。

- リフォーム促進税制(投資型減税): ローンを利用しない場合でも、耐震、バリアフリー、省エネ、同居対応などのリノベーションを行った場合、その年の所得税から一定額が控除される制度です。

- 固定資産税の減額: 耐震、バリアフリー、省エネ改修を行った場合、翌年度の固定資産税が減額される場合があります。

※税制は非常に複雑で、年度によって改正されます。詳しくはリノベーション会社や、最寄りの税務署、税理士にご相談ください。

11-4. 返済計画の立て方とシミュレーションのポイント

ローンを組む際は、無理のない返済計画が重要です。

- 返済負担率: 年収に占める年間返済額の割合(返済負担率)は、20〜25%以内に抑えるのが安全と言われています。

- シミュレーション: 金利(固定か変動か)、返済期間、ボーナス払いの有無など、条件を変えて複数のパターンをシミュレーションし、将来の教育費や老後資金も見据えて計画を立てましょう。金融機関やリノベーション会社の担当者にも相談できます。

12. リノベーションの流れ(実践ガイド:契約〜引き渡し)

『ゆきプロ』

ここでは、リノベーション会社に相談してから、工事が完了し、新しい生活が始まるまでの具体的なステップを時系列で解説します。

12-1. 初回相談〜プラン提案の流れ

【Step 1】相談・情報収集

- リノベーション会社のホームページや施工事例を見て、気になる会社に問い合わせます。

- 初回相談では、予算、希望、現状の不満、ライフスタイルなどを担当者に伝えます。

【Step 2】現地調査

- 担当者が実際にリノベーション予定のマンションを訪問します。

- 間取りや設備の状況、採寸、管理規約(専有部分・共用部分の確認)などを行います。(中古マンション購入前の場合は、内見に同行してもらう「同行サービス」も有効です)

【Step 3】プラン・概算見積もりの提案

- 現地調査とヒアリング内容に基づき、リノベーションプラン(図面、イメージパースなど)と、概算の見積もりが提示されます。

12-2. 見積り精査〜契約の手順

【Step 4】プランの絞り込み・詳細設計

- 提案されたプランを基に、さらに詳細な打ち合わせを重ねます。

- 床材、壁紙、キッチン、浴室などの仕様(メーカー、色、グレード)を決定していきます。

【Step 5】本見積もりの提示

- すべての仕様が確定した段階で、最終的な「本見積もり」が提示されます。

【Step 6】工事請負契約

- プラン、見積もり、工期、保証内容など、すべての条件に納得したら、「工事請負契約」を締結します。

【Step 7】管理組合への申請

- (契約と前後する場合もあります)リノベーション会社が必要書類を作成し、管理組合へ工事の申請を行います。

12-3. 着工〜進行管理(週次の進捗確認ポイント)

【Step 8】近隣挨拶・着工

- 管理組合の承認が下りたら、近隣住民への挨拶を行い、工事を開始します。

【Step 9】工事中の進行管理

- 工事は、設計図通りに進んでいるか、現場監督(施工管理者)が管理します。

- 進捗確認: 施主としても、可能であれば週に1回程度、現場に顔を出し、進捗を確認できると安心です。(現場が動いている時間帯は、必ず担当者にアポを取り、安全に注意して見学してください)

- 仕様決め(例:壁紙の色を現地で最終確認する)のために、現場での打ち合わせが必要になることもあります。

12-4. 完了検査〜引き渡し後の保証とアフターケア

【Step 10】完了検査(施主検査)

- 工事がすべて完了し、クリーニングが終わった段階で、施主(お客様)が立ち会い、仕上がりをチェックします。

- 図面通りか、傷や汚れはないか、設備は正常に動くかなどを細かく確認します。

【Step 11】手直し・引き渡し

- 検査で指摘した箇所の手直しが完了したら、鍵や設備の取扱説明書、保証書を受け取り、正式に「引き渡し」となります。

【Step 12】アフターケア

- 引き渡し後、一定期間(例:3ヶ月、1年、2年)が経過したタイミングで、リノベーション会社による定期点検が行われるのが一般的です。

- 住んでみてから気づいた不具合や、メンテナンスの相談にも対応してもらえます。

13. 引越し・居住しながらの工事の注意点

『ゆきプロ』

リノベーション中の「住まい」をどうするかは、大きな問題です。選択肢は主に「仮住まい」か「居住しながら」の2つです。

13-1. 居住しながら工事を行う場合の安全・衛生対策

フルリノベーションではなく、部屋ごと(例:リビング、次に寝室)に分けて工事を行う場合、居住しながらの工事も不可能ではありません。

- メリット: 仮住まいの費用(家賃、引越し代)がかからない。

- デメリット・注意点:

- 安全・衛生: 工事中は埃や塗料のニオイが充満します。健康面(特にアレルギー体質の方)への配慮が必要です。

- ストレス: 騒音や振動、職人の出入りが続くため、大きなストレスがかかります。

- 家具の移動: 工事する部屋の家具を、別の部屋へ移動させ続ける必要があります。

- 工期の長期化: 家具を移動させながらの工事は非効率なため、通常より工期が長くなる傾向があります。

[補足] 水回り(キッチン、浴室、トイレ)が使えなくなる期間は、居住しながらの工事は現実的ではありません。

13-2. 仮住まいを利用する場合の費用・手続き

フルリノベーションや、水回りの工事を含む場合は、**「仮住まい」**への一時引越しが必須です。

- 仮住まいの種類:

- ウィークリー/マンスリーマンション: 家具・家電付きで、短期契約が可能です。

- 賃貸物件: 短期契約(例:3ヶ月)が可能な物件を探します。(敷金・礼金が不要な場合も)

- 実家・親戚宅: 費用を最も抑えられます。

- 必要な費用:

- 仮住まいの家賃(2〜3ヶ月分)

- 現在の住まい→仮住まい、仮住まい→リノベ後の住まい、の2回分の引越し費用

- トランクルーム代(仮住まいに持ち込めない荷物を預ける場合)

- 手続き: 引越しに伴い、住所変更(転居届)や、電気・ガス・水道、郵便物の転送手続きなどが必要になります。

13-3. ペット・子どもがいる家庭の配慮事項

特に小さなお子様やペットがいるご家庭では、通常よりも慎重な計画が必要です。

- お子様: 埃や騒音は、大人が思う以上に子どもの健康やストレスに影響します。居住しながらの工事は極力避け、仮住まいを選ぶことを強く推奨します。

- ペット:

- 騒音ストレス: ペットは音に敏感です。工事の騒音で体調を崩すこともあります。

- ニオイ: 塗料や接着剤のニオイ(シックハウス)にも注意が必要です。

- 仮住まい: ペット可の仮住まい(ウィークリーマンションなど)は非常に数が少ないため、早めに探し始める必要があります。場合によっては、一時的にペットホテルや実家に預けることも検討しましょう。

14. Q&A(検索でよくある疑問に回答)

『ゆきプロ』

マンションリノベーションに関して、お客様からよく寄せられる質問にお答えします。

リノベで賃貸に出せる?(賃貸化の注意)

はい、ご自身が所有する(ローンを完済している、または「賃貸併用」として許可されている)マンションであれば、リノベーションして賃貸に出すことは可能です。

ただし、注意点があります。

- 住宅ローンの規約: 住宅ローンは「自己居住用」が原則です。ローン返済中に無断で賃貸に出すと、契約違反となり、ローンの全額一括返済を求められるリスクがあります。転勤などやむを得ない事情がある場合は、必ず金融機関に相談してください。

- 管理規約: マンションによっては「賃貸利用」に関するルール(例:管理組合への届出義務)が定められている場合があります。

リノベ後の資産価値は上がるか?

リノベーションによって、「資産価値(特に利用価値や賃貸時の価値)」は向上する可能性が高いです。

- 価値の向上: 時代遅れの間取りや古くなった設備を一新し、現代のライフスタイルに合ったデザインや性能(断熱性など)を備えることで、物件の魅力が高まります。

- 売却時の価値: ただし、売却時の「市場価格」が、かけたリノベーション費用全額を上乗せできるとは限りません。リノベーションは、あくまで「自分が快適に暮らすため」の投資と考えるのが基本です。奇抜すぎるデザインは、売却時に買い手を選んでしまう可能性もあります。

中古マンションを購入してリノベするメリットは?

「中古マンション購入+リノベーション」は、新築マンション購入と比較して、以下のような大きなメリットがあります。

- コストパフォーマンス: 同等の立地・広さであれば、新築マンションよりも「物件価格+リノベ費用」のトータルコストを抑えられるケースが多いです。

- 立地の選択肢: 新築マンションが供給されにくい都心部や、駅近の人気エリアでも、中古マンションなら希望の物件を見つけやすいです。

- 自由度の高さ: 新築マンションは間取りや内装が完成されていますが、中古リノベなら、自分のライフスタイルに合わせて一から自由に設計できます。

小さな工事でも管理組合に申請が必要?

**原則として「はい」**です。

リノベーション(リフォーム)の定義はマンションによって異なりますが、多くの管理規約では「専有部分の模様替えや修繕」を行う場合、事前に申請書を提出することを義務付けています。

- 例: 「壁紙の張り替え」や「食洗機の設置」など、騒音や振動がほとんど発生しない軽微な工事であっても、規約上は申請が必要な場合があります。

- なぜ必要か: 管理組合が「どのような工事が、いつ、どの部屋で行われるか」を把握し、他の住民への配慮や、建物全体(共用部分)の保全管理を行うためです。

無申請で工事を行い、後からトラブルになるケース(例:近隣から騒音クレームが入る、共用部を傷つける)を避けるためにも、リノベーション会社を通じて必ず事前に確認・申請を行いましょう。

15. 用語集(初心者向けの短い解説)

『ゆきプロ』

リノベーションの打ち合わせでよく出てくる専門用語を、簡単に解説します。

15-1. 専有部分/共用部分

- 専有部分: その住戸の所有者だけが使用できる「内側」の部分。壁紙、天井、床、間仕切り壁、室内設備など。リノベーション対象となる部分。

- 共用部分: 住民全員で共有する部分。エントランス、廊下、エレベーター、バルコニー、窓サッシ、玄関ドア、建物の構造体(躯体)など。勝手に変更できない部分。

15-2. スケルトンリフォーム/間取り変更

- スケルトンリフォーム(リノベーション): 専有部分の内装、設備、間仕切り壁をすべて撤去し、建物の構造体(躯体=スケルトン)だけにした状態から、一から作り直す全面改修のこと。

- 間取り変更: 既存の間仕切り壁を撤去したり、新しく壁を作ったりして、部屋の配置や広さを変えること。

15-3. 躯体/下地/防水

- 躯体(くたい): 建物の骨組み。マンションでは主に鉄筋コンクリートの柱、梁、床スラブ(コンクリートの床)、耐力壁のこと。共用部分にあたるため、傷つけたり穴を開けたりすることは原則禁止。

- 下地(したじ): 壁紙(クロス)を張るための石膏ボードや、フローリングを敷くための合板など、仕上げ材(目に見える部分)を施工する「土台」となる部分。

- 防水: 浴室や洗面所など、水を使う場所から階下や壁の内部へ水が漏れないように施工すること。マンションリノベでは、防水性の高い「ユニットバス」が必須。

15-4. 瑕疵保証/アフターサービス

- 瑕疵(かし)保証: 工事完了後に見つかった、施工ミスや不良(=瑕疵)について、施工会社が無料で補修することを保証する制度。保証期間(例:工事箇所により1年〜5年など)が定められている。

- アフターサービス: 瑕疵保証とは別に、リノベーション会社が独自に設定している、引き渡し後の定期点検やメンテナンス対応サービスのこと。

16. まとめと次の一歩

ここまで、マンションリノベーションの費用から工期、注意点、成功の進め方まで、網羅的に解説してきました。

リノベ成功の要点まとめ

マンションリノベーションを成功させるために、特に重要なポイントを振り返ります。

- 「管理規約」が最優先ルール: 一戸建てと違い、マンションには「管理規約」があります。特に「床の遮音等級」「水回りの移動」「窓・玄関の扱い」は、プランニングの根幹に関わるため、真っ先に確認が必要です。

- 「見えない部分」のコストも考慮する: 中古マンションでは、解体後に配管の老朽化や躯体の不具合が見つかることがあります。必ず「予備費」を確保しておきましょう。

- プランニングで「優先順位」を明確に: 予算内で満足度を高めるには「Must(必須)」と「Want(できれば)」の仕分けが不可欠です。

- 「近隣への配慮」を忘れずに: 管理組合への申請と承認、工事中の近隣挨拶とマナー順守が、円滑な工事とリノベ後の良好なご近所関係につながります。

- 信頼できる「パートナー(会社)」を選ぶ: 規約の読解、プラン提案力、施工品質、アフターケアまで、トータルでサポートしてくれる経験豊富なリノベーション会社を見つけることが、成功への一番の近道です。

まずやるべきチェックリスト

「何から始めればいいかわからない」という方は、まず以下の3つから始めてみましょう。

- [ ] 家族会議を開く(要望の整理) なぜリノベーションしたいのか、今の住まいの不満、新しい暮らしで実現したいことを家族で話し合い、書き出してみましょう。(本記事の「5-1. 要望の整理シート」参照)

- [ ] 「管理規約」を取り寄せて確認する リノベーションに関する項目(特に床材、水回り)に目を通しておきましょう。

- [ ] リノベーション会社に「初回相談」を申し込む 施工事例を見て、好みのテイストの会社に相談してみましょう。プロに相談することで、自分たちの希望がどれくらいの予算と期間で実現可能か、具体的なイメージが湧いてきます。

『ゆきプロ』

最後までご覧頂きありがとうございます。

満足のいくリフォームやリノベーションをご検討の方は、大阪府豊中市のリフォーム会社『ゆきプロ』へご相談ください。

ゆきプロは少数精鋭。経験、実績のあるスタッフのみのプロ集団です。

お見積り無料!お気軽にお問合せください(^^)/